止まらない!動きたい気持ちを受け止める多動傾向の子どもへの支援アイデア

「じっと座っていられない」「気が散ってすぐに他のことを始めてしまう」

そんなお子さまの様子に、不安や戸惑いを感じたことはありませんか?

このページでは、多動傾向のあるお子さまに見られる特徴や、家庭や療育現場でできる具体的な関わり方について紹介します。

「どう支えたらよいのか分からない」という保護者の方にとって、少しでもヒントとなるような内容をお届けします。

多動傾向とは?その特徴を理解する

多動とは発達の一側面であり、必ずしも「問題」ではありません。

まずはその特徴を正しく理解することが、支援の第一歩となります。

動き回ることで安心している子もいる

多動傾向のある子は常に動いていることが多いですが、それは「落ち着かないから」ではなく「動くことで安心する」子もいます。

体を動かすことで自分の状態をコントロールしている場合もあるため、一概に制止するのではなく意味を考えて関わることが大切です。

集中が続きにくいのはなぜ?

周囲の音や視覚的な刺激に敏感な子は、1つのことに集中するのが難しい傾向があります。

「集中できない」のではなく「刺激が多すぎて集中しづらい」と理解すると、環境の工夫や接し方の視点が変わってきます。

失敗体験の積み重ねが自己否定に?

「また動いた」「また注意された」といった繰り返しは、子どもの自己肯定感を下げる原因になります。

できたことに注目し「ここは頑張れたね」と伝えることで、自信を育てる関わりが必要です。

家庭でできる支援の工夫

療育の専門支援だけでなく、日常生活の中にもできる工夫はたくさんあります。

ここでは家庭で意識できるポイントを紹介します。

「動いてもいい時間・場所」を設定する

一日中「静かにしなさい」と言われ続けると、子どもはストレスをためてしまいます。

「この時間は思いきり動いていいよ」「ここではジャンプしてもOK」といったルールを設けることで、子どもも安心して行動できます。

タスクを細かく区切る・視覚化する

長い指示や抽象的な声かけでは、集中が続かない子には難しい場合があります。

「3つのステップに分けて伝える」「絵カードで見える化する」といった工夫で、見通しを持って行動できるようになります。

褒めるポイントを意識的に探す

多動傾向の子は注意されることが多くなりがちですが、意識的に「できた」「我慢できた」場面を探し、言葉で伝えていくことが大切です。

「机に向かって3分頑張ったね」など、具体的な内容で褒めると伝わりやすくなります。

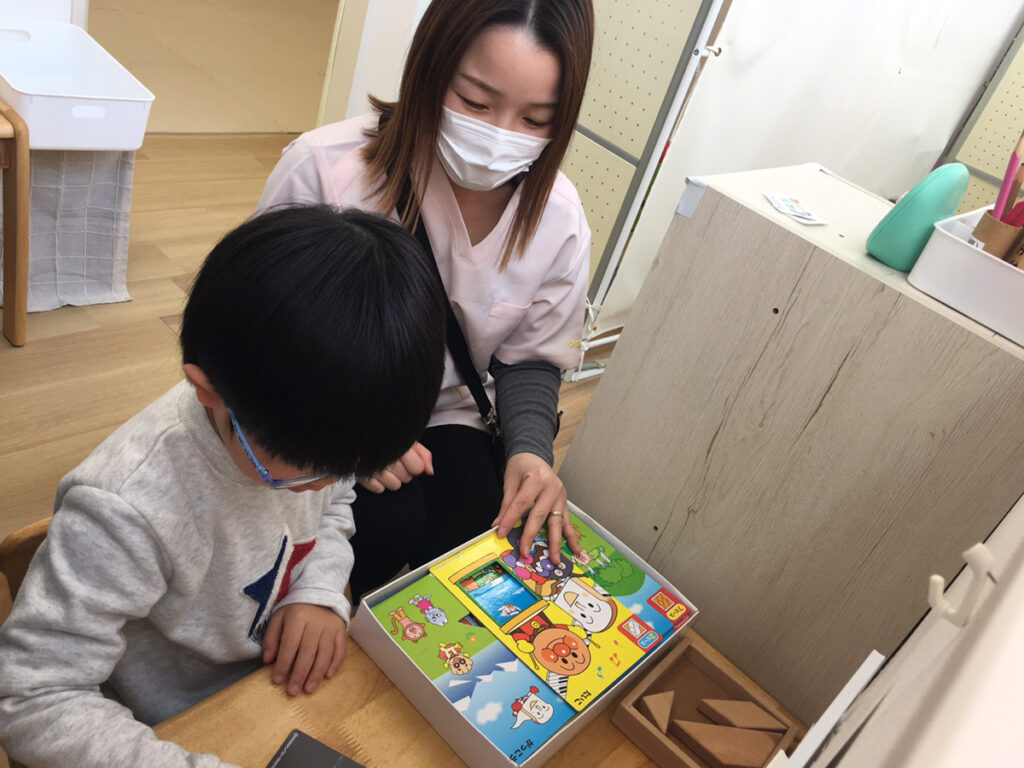

療育の現場で大切にしている支援のポイント

ゆめラボをはじめとする児童発達支援事業所では、多動傾向のあるお子さまが安心して過ごせるよう環境の整備と関わり方の工夫を重視しています。

「ただ静かにさせる」のではなく、子どもが自分のペースで挑戦できるような支援を通じて自信や安心感を育んでいます。

静と動のバランスをとるプログラム

多動傾向のある子どもにとって、ずっと座り続けることは大きな負担です。

そのためゆめラボでは「身体を動かす活動(動)」と「座って行う活動(静)」を交互に取り入れるなど、集中の波に合わせた支援を行っています。

たとえば最初にトランポリンやサーキット運動で全身を使った活動を行い、そのあとに机上課題や絵本の読み聞かせなど、静かな活動へと移行することで子ども自身も自然と切り替えやすくなります。

このようにリズムを作ることで「今は座る時間」と意識しやすくなり、無理なく集中力が育っていきます。

また「動いてもいい時間がある」という前提があることで、子どもは心理的に安心しやすくなり、結果的に落ち着いた行動にもつながります。

構造化された環境づくり

活動への見通しが立たないと、不安から落ち着かず動き回ってしまうことがあります。

ゆめラボでは「何をするのか」「どこでやるのか」「終わったら何をするのか」が一目でわかるよう、環境を整える工夫をしています。

たとえば個別のスケジュールボードを使用し、視覚的にその日の流れを示すことで、「次は何をするのか」が明確になります。

これにより、予測が苦手なお子さまでも安心して活動に取り組むことができます。

また活動ごとに使う道具の置き場を決めたり、座る位置や使うスペースを分かりやすく設定したりすることで、子どもが「自分の場所」を把握しやすくなります。

構造化された環境は、多動傾向のある子どもにとって、安心して活動できる大きな手がかりになります。

家庭との連携と継続的な支援

療育の効果を高めるためには、教室での関わりだけでなくご家庭での理解や協力も欠かせません。

ゆめラボでは日々の支援内容を保護者の方と共有し、ご家庭での困りごとについても相談できる体制を整えています。

「今日は10分間座って活動できました」「遊びの順番を守れました」など、具体的な変化をフィードバックすることでご家庭でもその子の成長に気づきやすくなります。

また、「家でもこうしてみたらうまくいきました」というご家庭からの声が、次の支援のヒントになることも多くあります。

子どもを取り巻くすべての大人が同じ方向を向いて支援できるよう、教室と家庭の連携を大切にしています。

「落ち着かせる」より「安心できる」関わりへ

多動傾向のある子どもたちにとって大切なのは、「落ち着かせる」こと以上に「安心できる」環境であることです。

叱るのではなく、まずは「この子にとって何が安心なのか?」という視点を持つことが支援の第一歩になります。

感覚的な安心感を支える

椅子の座面にクッションを敷く、狭いスペースで集中できる机を用意するなど感覚過敏や感覚刺激を調整する工夫も有効です。

待てる時間は育てるもの

「じっとしていられない」という行動も、「5秒→10秒→20秒」と少しずつ成功体験を積み重ねていくことで待てる時間は育っていきます。

「できたこと」を一緒に喜ぶ関係性

「今日は少しだけ座っていられたね」「お話を最後まで聞けたね」

こうした小さな達成を一緒に喜ぶ姿勢が、次のチャレンジにつながります。

まとめ:その子のペースを大切に

多動傾向のある子どもにとって、「じっとしていること」そのものが苦痛な場合もあります。

大切なのは、無理に型にはめるのではなく、その子の特性やペースに合わせた環境や関わり方を考えること。

その中で少しずつ、「できた!」を積み重ねていけるような支援が必要です。

児童発達支援事業所ゆめラボでは、多動傾向のあるお子さまに対して、専門職が一人ひとりに合わせた支援を行っています。

「座っていられない」「集中が続かない」と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。

お電話でのお問い合わせ:0120-303-519

LINEでのご相談:LINE公式アカウント

各教室の情報が満載!

公式SNS

お問い合わせ

お子さまの発達についてのご相談・見学のご予約はこちら

お悩みなど、お気軽にご相談ください