児童発達支援の専門家が解説|かみかみ・くるくる行動の理由と安全な代替行動

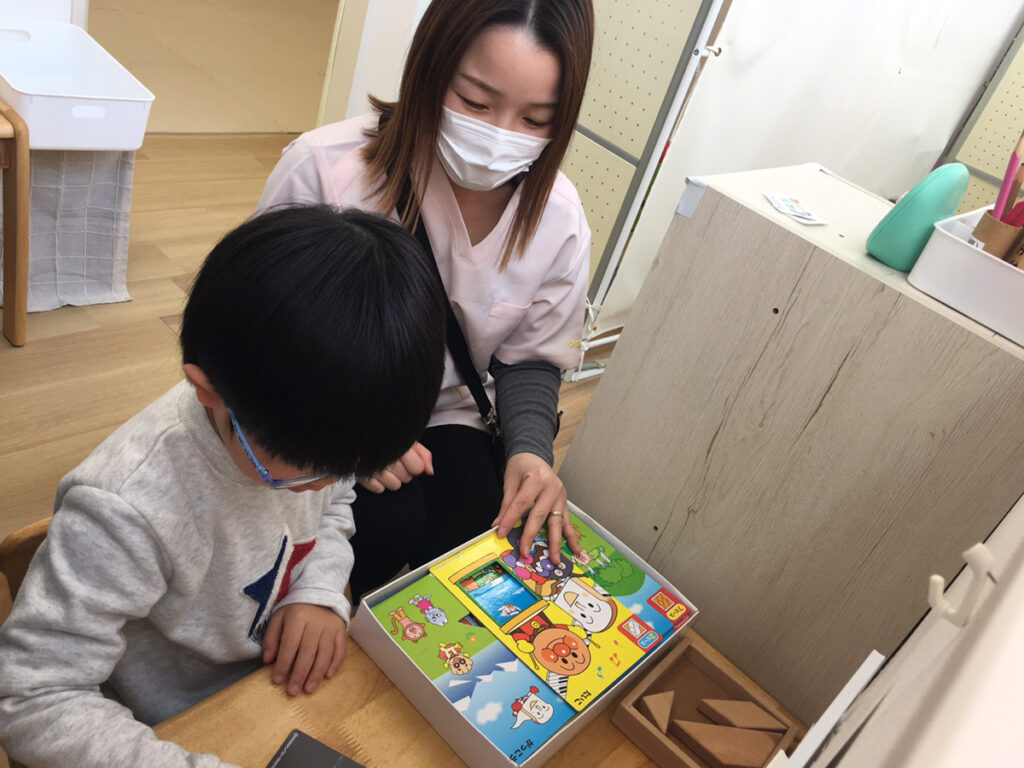

児童発達支援事業所ゆめラボでは、「かみかみ」「くるくる」などの特定の感覚刺激を求める行動(=感覚探求)を、発達の特性として丁寧に理解し、安全な代替行動に導く支援を大切にしています。

おもちゃや袖口を噛んでしまう、ひも状のものを延々と回す、光や動きを追い続ける—こうした行動は一見「困った行動」に見えるかもしれません。

しかし実際には、お子さまが自分の体や気持ちを整えるための大切な自己調整行動であることが多く、適切な支援によって日常生活の安定につながっていきます。

本コラムでは、児童発達支援事業所の専門的視点から、感覚探求が強いお子さまに向けた「安全な代替行動」の考え方と具体的支援方法を詳しくご紹介します。

INDEX

感覚探求とは?その特徴と背景

感覚探求とは、「触る・噛む・回す・揺らす・光を見る」など、自分にとって心地よい感覚刺激を求める行動全般を指します。

児童発達支援の現場ではとてもよく見られる特徴で、発達に偏りがあるからこそ、刺激の量や質を自分で調節しようとして起こる自然な行動です。

まずは、この行動の背景を理解することが、適切なサポートの第一歩になります。

感覚を求める行動が生まれる理由

感覚探求が生まれる理由は一つではありません。

視覚・触覚・口腔感覚・固有覚(体の位置感覚)・前庭覚(バランス感覚)などの刺激を求める場合もあれば、不安や緊張を落ち着けるためのセルフコントロールとして現れることもあります。

また、環境刺激が多すぎる・少なすぎるという「感覚の取り方の偏り」に起因することもあり、療育では「どの刺激を必要としているのか」を丁寧に見極めることが重要です。

かみかみ・くるくる行動に見られる特徴

「かみかみ」は、口の周りにしっかりした刺激が入ることで安心したり落ち着いたりする子に多く見られます。一方「くるくる」は、視覚刺激やリズム刺激を得ることで気持ちが安定しやすい子に多い傾向があります。

いずれも、お子さま自身が“自分を整えるために必要な感覚”を探している行動であり、決して悪いものではありません。

児童発達支援で大切にしている視点

ゆめラボが大切にしているのは、「行動を止める」のではなく「安全な形に置き換える」という視点です。

危険がある行動は環境調整を行いながら、お子さまが求めている感覚刺激を他の方法で満たせるようにサポートします。これにより、安心して生活できるだけでなく、自己調整力(セルフレギュレーション)の育ちにもつながります。

かみかみ行動への安全な代替アプローチ

かみかみ行動は、口腔の感覚が弱い・強い・偏りがある、または不安や緊張が高まりやすいお子さまに多く見られます。

児童発達支援では、事故につながる物を噛まないようにしながら、安心して刺激が得られる方法を一緒に探していきます。

チューイングアイテムの活用

安全なシリコン素材で作られた“チューイングネックレス”や噛む専用の玩具は、口腔感覚を求めるお子さまにとって非常に有効です。硬さ・形・太さなどが異なるため、お子さまの好みに合わせて感覚刺激を調整できます。

誤飲の心配がある物を噛んでしまう子も、専用のアイテムに置き換えることで安全性がぐっと高まります。

ストロー・飲み物の吸う動きで代替

吸う動作は口の周りの筋肉を使うため、噛む刺激の代わりとしてとても良い代替行動になります。

太めのストローで飲み物を飲む、ストローでゼリーを吸うなど、簡単に取り入れられる方法も多く、家庭でも実践しやすいのが特徴です。

もぐもぐ遊び・風船ふくらましなどの口腔遊び

紙を吹き飛ばす、風船を膨らませる、ストローで水をぷくぷくさせる遊びは、楽しみながら口周りの感覚を刺激できます。

遊びの中で自然に呼吸調整ができるため、気持ちの切り替えにもつながりやすく、ゆめラボでもよく取り入れている支援方法です。

くるくる行動への安全な代替アプローチ

くるくると手を回す、ひもを揺らし続けるなどの行動は、視覚刺激や前庭感覚(バランス覚)を求めているサインです。

適切な代替手段を用意することで、お子さま自身の安心につながります。

回す代替アイテムを使う(ハンドスピナー・プロペラ玩具)

回せる玩具は、くるくる行動を安全な形に置き換える際にとても有効です。

色の変化や回転スピードの違いなど、視覚的な刺激が得やすく満足感も高い傾向があります。外でも家庭でも使いやすいため、代替行動として定着しやすいこともメリットです。

ひもやリボンを使った感覚遊び

ひもを揺らす・リボンをひらひらさせるなどの遊びは、視覚刺激を求めるお子さまにとって心地よい活動です。

長さ・素材・色などを変えることで感覚刺激の調整もしやすく、過刺激にならないよう工夫できます。

スカーフ遊び・回転遊びでリズム刺激を補う

スカーフをゆっくり舞わせる遊びや、体を軽く回転させるバランス遊びは、くるくる行動の根底にある「リズム刺激」を安全に満たせる活動です。

児童発達支援では、遊びの中で体の軸を感じる経験にもつながり、姿勢保持の基盤づくりにも役立ちます。

安全な代替行動を定着させるためのポイント

代替行動は、「ただ別のものに置き換える」だけでは定着しません。

安心・見通し・環境調整を同時に進めることが重要です。ゆめラボでは、日々の療育の中で定着に向けた細やかな支援を実践しています。

禁止ではなく“選べる行動”として提示する

「ダメ!」と言われると不安が強まり、かえって同じ行動が増えることがあります。

「この刺激なら安全にできるよ」と肯定的に伝えることで、お子さまは自分で行動を切り替える力を身につけていきます。

使うタイミングを決めておく

代替行動をいつ使うのか、どんな場面で使うのかを大人がわかりやすく提示することで、生活のルールが見通しやすくなり、行動の安定につながります。

「集中したいときはこれ」「気持ちを落ち着けたいときはこれ」と決めておくと効果的です。

保護者とスタッフで連携してサポート

家庭と療育で対応が異なると行動が定着しづらくなります。

ゆめラボでは保護者との情報共有を大切にし、家庭でも無理なく取り入れられる方法を一緒に考え、連携しながらお子さまの成長を支えていきます。

まとめ|安全に感覚を満たしながら、お子さまの発達を丁寧に支えるゆめラボの療育

感覚探求はお子さまが安心感や集中を保つための大切な行動です。

ゆめラボでは、その背景を丁寧に理解し、安全に刺激を得られる代替行動を提案することで、お子さまが毎日を心地よく過ごせる環境づくりをサポートしています。

見学・体験はいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

📞 電話:0120-303-519(平日10:00〜18:00)

📩 お問い合わせフォーム:https://yumelabo.jp/contact/

💬 LINE相談:https://page.line.me/648kqdcw

各教室の情報が満載!

公式SNS

お問い合わせ

お子さまの発達についてのご相談・見学のご予約はこちら

お悩みなど、お気軽にご相談ください