比べない育児が子どもを伸ばす!我が子の「できた」を見逃さない方法

「周りの子はもう◯◯できているのに」「うちの子だけ…?」そんな不安や焦りは、子育てをしていれば誰もが一度は感じるものです。

特に発達に特性がある子どもを育てていると、定型発達の子との違いに目が向きやすくなってしまいます。

でも本当に大切なのは、「誰かと比べる育児」ではなく「我が子の成長を見つめる育児」ではないでしょうか。

今回は、視点を変えることで子育てがもっと前向きになるヒントをご紹介します。

INDEX

なぜ比較してしまうのか?

現代の子育て環境では、保育園の連絡帳や園だより、SNSなど、他の子どもと自分の子どもを比較する情報に簡単にアクセスできます。

こうした環境にいると、保護者は自然と「周りの子と比べてどうか」という視点に引き込まれやすくなります。

その結果、「うちの子はまだできていない」「発達が遅れているのではないか」という不安が生まれ、子育てにプレッシャーがかかってしまうことがあります。

「比べること」は悪いことではない

他の子どもと比較すること自体がすべて悪いわけではありません。

比較によって、子どもの発達段階を把握したり、今後の育児の方向性を考えるヒントを得られることもあります。

しかし、「あの子にできているのに、うちの子はまだできていない」といった劣等感につながる見方は、子ども自身の自信ややる気を損なう可能性があります。

大切なのは、比較をあくまで“参考”として使い、必要以上に評価や批判に結びつけないことです。

SNSや園の情報に引き込まれる

現代では、保育園の配布物や他の保護者との会話、SNSの投稿などを通じて、「他の子がどんなことができているか」という情報が日常的に入ってきます。

特にSNSでは、成功体験や成長エピソードが多く投稿されるため、自分の子の現状と比べて焦る気持ちが強くなる傾向があります。

しかしそこに映るのはその子の一瞬であり、すべてではありません。安易に引き込まれすぎないことも、現代の育児には必要です。

注目すべきは我が子の変化

子育てにおいて本当に大切なのは、「他の子と比べてどこまでできているか」ではなく、「昨日までできなかったことが、今日少しできるようになった」というわが子の変化に目を向けることです。

その視点を持つだけで育児の負担感が軽くなり、子どもの可能性を前向きに捉えることができるようになります。

小さな成長の積み重ねに気づく

たとえば、「スプーンを持てた」「5分間座っていられた」「名前を呼ばれて振り向いた」といった行動は、大人から見れば些細なことかもしれません。

しかし、子どもにとっては大きな努力の結果であり、確かな成長の証です。

そうした「できたこと」気づき、喜び合うことが、子どもの自己肯定感を育てるうえでもとても重要です。

昨日の我が子との比較が大切

「成長の物差し」は、他の誰かではなく過去の我が子自身です。

昨日までの我が子と比べて、今日どんな変化があったかを見つけることが、もっとも自然で健全な比較の方法です。

そのような視点に立つことで、他の子どもの存在がプレッシャーではなく、客観的な参考情報として捉えられるようになります。

毎日の中で「できた」を見つける習慣

育児に追われる日々の中では、どうしても「できていないこと」に目がいきがちです。

しかし意識的に子どもができたことや前進したことに目を向ける時間を持つことで、親子ともに気持ちが前向きになります。

「1日1つ、できたことを見つける」といった小さな習慣でも、大きな違いにつながります。

「できない」に引っ張られないために

できないことにばかり目を向けてしまうと、親としての不安や苛立ちが強くなりそれが子どもに伝わってしまうこともあります。

結果として子どももプレッシャーを感じてしまい、本来の力が発揮できなくなることもあります。

「できていないこと」ではなく、「できるようになったこと」を中心に見る視点が、健全な親子関係を築く鍵となります。

「今日できたこと」を家族で共有する

たとえば夕食時や寝る前などに、子どもが今日どんなことを頑張ったか、どんなことができたかを話し合う時間を持つことで、家族の中にポジティブな空気が生まれます。

そうした習慣は、子どもにとっても「自分は見てもらえている」「頑張ったことが認められている」という実感につながり、自己肯定感の土台になります。

成長には個人差があることを理解する

子どもの発達は一人ひとり異なります。

言葉が早い子もいれば、運動が得意な子もいます。ある時期にできるようになることもあれば、逆に一時的にできなくなることもあります。

大人の都合で「◯歳だからこれができて当たり前」と決めつけるのではなく、それぞれの子どものペースを尊重する姿勢が求められます。

年齢で一律に判断しない

「3歳だからおしゃべりできるはず」「年長だから落ち着いているべき」といった画一的な基準にとらわれると、子ども本来の個性を見失ってしまうこともあります。

年齢はあくまで目安であり、成長の過程はその子の特性や環境、経験によって大きく変わるものです。

柔軟な視点で子どもを見守ることが大切です。

できなくなる時期もある

成長の過程では、「一度できていたことが急にできなくなる」という現象が見られることがあります。

たとえば、急にトイレトレーニングがうまくいかなくなったり、人見知りが再発したりといったことも、決して珍しいことではありません。

そうした波は、発達の一部として自然なものであり、慌てずに受け止めることが重要です。

周囲と連携して育児を進める

育児を一人で抱え込むと、どうしても限界がきます。

だからこそ家族や保育者、療育スタッフ、地域の支援機関など、周囲の力を借りることが大切です。

協力しながら子育てを進めることで、気持ちに余裕が生まれ、より良い関わりができるようになります。

誰かに相談できる環境が大切

悩みを一人で抱え込まずに、誰かに話すだけでも気持ちは軽くなります。

専門家や信頼できる知人に相談することで、自分では気づかなかった視点が得られたり、解決のヒントが見つかったりすることもあります。

「誰かに話せる」という安心感が、育児の支えになります。

「できること」を広げるサポート

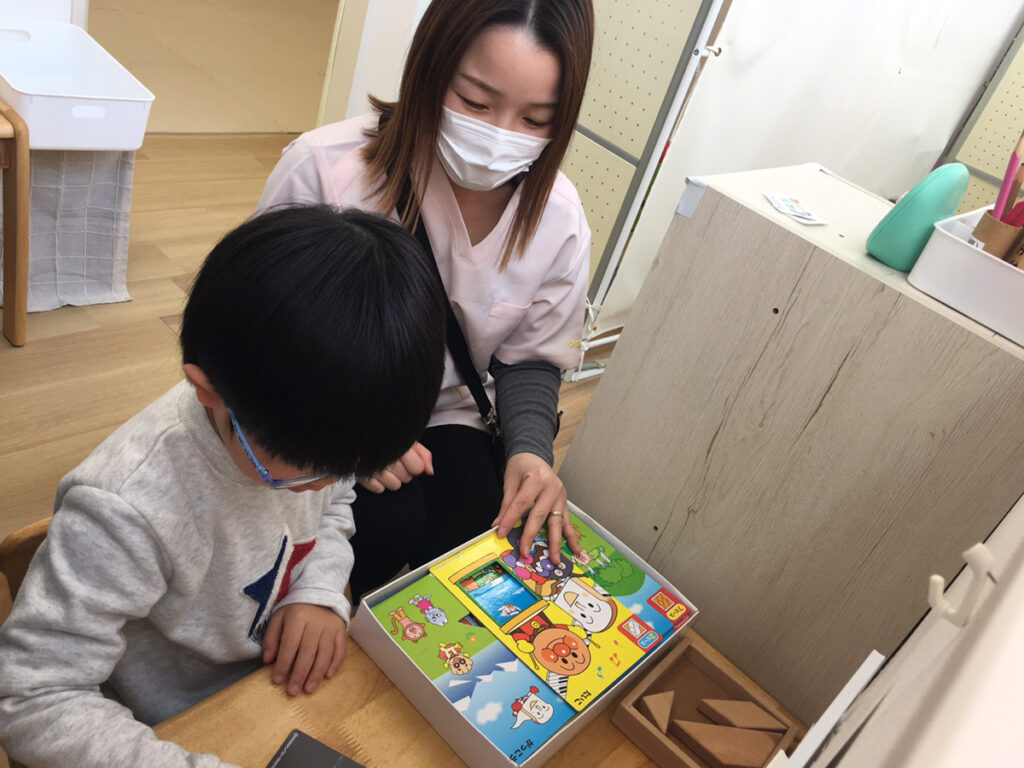

療育の現場では、「できないことをなくす」よりも「できることを増やす」という考え方が主流です。

子どもが得意なこと・好きなことに着目し、それを軸に支援を行うことで、子どもの可能性は大きく広がっていきます。

育児においてもその視点は非常に有効であり、日々の関わりに取り入れることで子どもの成長を促進できます。

まとめ|ゆめラボは「その子らしさ」を大切にします

比べない子育て、見守る子育ては一朝一夕には身につきません。

だからこそ、ゆめラボでは「その子らしい成長」に寄り添う支援を行っています。

「周りと違うことで悩んでいる」「育児に自信が持てない」そんな時は、ぜひゆめラボの教室をご見学ください。

ゆめラボがお子さまの成長をサポートします。

📞 電話:0120-303-519(平日10:00〜18:00)

📩 お問い合わせフォーム:https://yumelabo.jp/contact/

💬 LINE相談:https://page.line.me/648kqdcw

各教室の情報が満載!

公式SNS

お問い合わせ

お子さまの発達についてのご相談・見学のご予約はこちら

お悩みなど、お気軽にご相談ください