人見知りが激しいのは発達特性?それとも性格?その違いと対応法を解説

「うちの子、人見知りが激しくて外ではまったく話さない…」「保育園でも先生に抱っこされるだけで泣いてしまう」

そんなお悩みをお持ちの保護者の方も少なくありません。

このコラムでは、人見知りが発達特性によるものなのか、それとも性格の一部として見られるものなのかを解説し、具体的な対応のヒントをご紹介します。

INDEX

人見知りはいつから?よくある行動の例

一般的に、人見知りは生後6〜8か月頃から見られるようになります。

この時期には、慣れた人とそうでない人の区別がつくようになり、保護者以外の人を見て泣いたり、顔を背けたりする姿が見られます。

ただし、1歳以降も極端に人前で固まったり話しかけられても無反応だったり、集団に入れなかったりする場合は、単なる性格的なものにとどまらない可能性もあります。

人見知りと発達特性の関係

人見知りが激しいという行動の背景には、単なる性格だけでなく発達特性が関係している場合があります。特にASD(自閉スペクトラム症)や感覚過敏などが影響しているケースでは、「人が苦手なのではなく、どう関わればよいのかわからない」「刺激に対して過敏に反応してしまう」といった要因が隠れていることがあります。

ここでは、発達特性と人見知りの関係について、代表的な2つの例を紹介します。

ASD(自閉スペクトラム症)との関連

ASDのお子さまの中には、相手の表情や視線から意図を読み取ることが苦手な場合があり、初対面の相手にどう接してよいかわからず固まってしまうことがあります。

これが「強い人見知り」に見えることもあります。

感覚過敏や聴覚過敏が影響するケース

見知らぬ人の声のトーンや距離感、においや動きなどに過敏に反応し不安や不快を感じることで、極端に人見知りが激しくなることがあります。

本人にとっては「怖い」「混乱する」刺激なのです。

人見知りと性格の違いは?

性格としての人見知りは、初対面では緊張するけれども環境に慣れれば徐々に関わりを持てるようになるケースが多いです。

これに対し発達特性由来の「人見知り」は、環境に慣れるまでに非常に時間がかかったり、関わるために明確なサポートやステップが必要だったりします。

また特定の状況下(集団・にぎやかな場所など)でだけ極端に反応が出る場合も、特性由来の可能性があります。

人見知りが激しい子どもへの対応方法

人見知りの強さは、環境や気質、発達特性などさまざまな要因が絡み合って現れます。そのため、画一的な対応ではなく、お子さまの個性に合わせた柔軟な関わりが重要です。

以下では、ゆめラボが療育現場で大切にしている3つの対応ポイントをご紹介します。

無理に関わらせず「安心できる場」を作る

人見知りが強いお子さまに無理やり人と関わらせようとすると、かえって不安や抵抗感が強まります。まずは保護者のそばで安心して過ごせるようにし、徐々に距離を縮める支援が必要です。

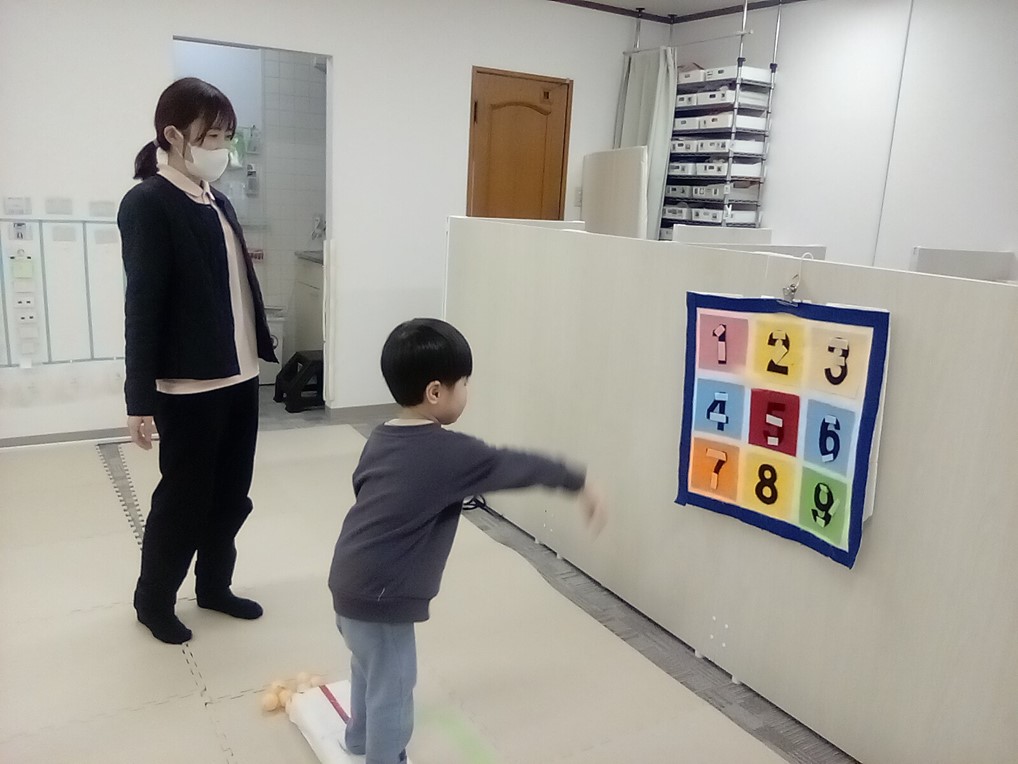

スモールステップで関係づくり

あいさつを返す、名前を呼ばれてうなずく、短時間だけ同じ空間で過ごす――こうした「小さな関わり」から始め、少しずつ自信と安心感を積み上げていくことが効果的です。

スタッフや支援者と連携を

人見知りが激しいお子さまの場合、保育園や療育スタッフとの情報共有が欠かせません。

「どんなときに安心できるのか」「どんな場面で不安が強く出るのか」を丁寧に共有し、統一した対応を行うことで子どもが安心して過ごせる環境が整います。

まとめ|人見知りは「特性」か「性格」かだけで判断しない

人見知りが強い=発達特性とは限りませんが、その背景に感覚の敏感さや社会的な苦手さがあることも事実です。大切なのは、「この子にとって何が不安なのか」「どんな関わり方が安心なのか」を見つけていくことです。

ゆめラボでは発達の特性やその子の気質をふまえて、一人ひとりに合った個別支援を行っています。

人との関わりに不安を抱えやすいお子さまについても、安心して通える環境を整えています。

気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

📞 電話:0120-303-519(平日10:00〜18:00)

📩 お問い合わせフォーム:https://yumelabo.jp/contact/

💬 LINE相談:https://page.line.me/648kqdcw

各教室の情報が満載!

公式SNS

お問い合わせ

お子さまの発達についてのご相談・見学のご予約はこちら

お悩みなど、お気軽にご相談ください