コミュニケーションが少ない子どもに|放課後等デイサービスで増やすやりとりの機会

「家ではあまり話さない」「学校で何をしているのか聞いても、いつも同じ答えしか返ってこない」──そんな様子に、不安を抱えている保護者は多くいます。

ことばの数が少ないからといって、必ずしも気持ちがないわけではありません。うまく言葉にできなかったり、どう話しかければ良いのか戸惑っていたりする場合も少なくありません。

このページでは、コミュニケーションが少ない子どものサインと背景をふまえつつ、放課後等デイサービスで「やりとりの機会」を増やす支援について紹介します。

お子さまのペースを大切にしながら会話ややりとりを育てたいと考えている保護者の方へ、放課後等デイサービス活用のヒントになれば幸いです。

INDEX

コミュニケーションが少ない子どもに見られやすいサイン

コミュニケーションが少ないと一口に言っても、その表れ方は子どもによってさまざまです。

まずは、放課後等デイサービスへの相談でよく挙がる「気になるサイン」を整理してみましょう。

話しかけても返事が短い・単語だけ

「今日どうだった?」「誰と遊んだ?」と聞いても、「ふつう」「べつに」「だれも」など、短い答えだけで会話が止まってしまうことがあります。

質問の意図がつかみにくい、どこまで話せば良いのかわからない、うまく言葉にまとめるのが大変といった要因が重なっているケースも多くあります。

その結果、保護者側も「聞いても返ってこないから、つい会話をあきらめてしまう」という悪循環に入りやすくなります。

集団の中で一人で過ごしがち

教室や園庭、学童保育の場面などで、周りに子どもはいるのに一人で遊んでいることが多い、声をかけられても反応が薄いといった姿も、コミュニケーションの少なさとして表れます。

「一人が好きなのかな」と見える場合もありますが、実際には「入り方がわからない」「断られたらつらい」といった気持ちから、関わりを避けていることもあります。

放課後等デイサービスでも、「本当は友だちと遊びたいけれど、どうしたらいいかわからない」と話してくれる子どもは少なくありません。

ことばではなく行動で示そうとする

ことばで伝える代わりに、物を取り上げる・押してしまう・泣いてしまうなど、行動で気持ちを表そうとする場合もあります。

大人から見ると「乱暴」「わがまま」に見える行動も、その背景には「言えなくて困っている」という状態が隠れていることがあります。

放課後等デイサービスでは、このような行動の裏側をくみ取りながら、「ことばで伝えるとどうなるか」を経験できる場を用意していきます。

コミュニケーションが少なくなる背景にあるもの

コミュニケーションの少なさは、単純な性格だけでは説明できません。

発達特性や環境、過去の経験など、いくつかの要素が重なって表に出てくることが多くあります。

放課後等デイサービスでは、この背景を踏まえたうえで支援の方針を考えます。

ことばの発達のペースと特性

語彙の増え方や、文の組み立て方、会話のキャッチボールの習得には個人差があります。

単語は知っていても、文にまとめることが難しい場合や、うまく話そうとするほど言葉が出づらくなる子どももいます。発音や言い間違いを気にして話すこと自体を避けていることもあり、「話さない=理解していない」とは限りません。

放課後等デイサービスでは、理解のレベルと表出のレベルをそれぞれ確認しながら、その子に合ったコミュニケーション方法を探していきます。

失敗経験や不安から話すことを避けている場合

過去に「うまく伝わらなかった」「笑われた」「話している途中でさえぎられた」といった経験が積み重なると、「話さないほうが安全だ」と感じてしまうことがあります。

その結果、言いたいことがあっても胸の中にしまい込み、短い返答だけでやり過ごそうとするパターンが身についている場合もあります。放課後等デイサービスでは、「話しても大丈夫だった」「わかってもらえた」という経験を少しずつ増やし、コミュニケーションへの不安を和らげることを目指します。

感覚特性・環境からくる負担

教室のざわめきや照明、周りの動きなど、環境からの刺激が強い場面では、会話どころではなくなってしまう子どももいます。

「話を聞く」「相手の表情を見る」「自分の言葉を考える」といった複数の作業を同時に行うことが難しく、結果として黙ってしまうこともあります。

放課後等デイサービスでは、少人数の空間や静かな環境を用意し、会話に集中しやすい条件をつくることで、やりとりのハードルを下げていきます。

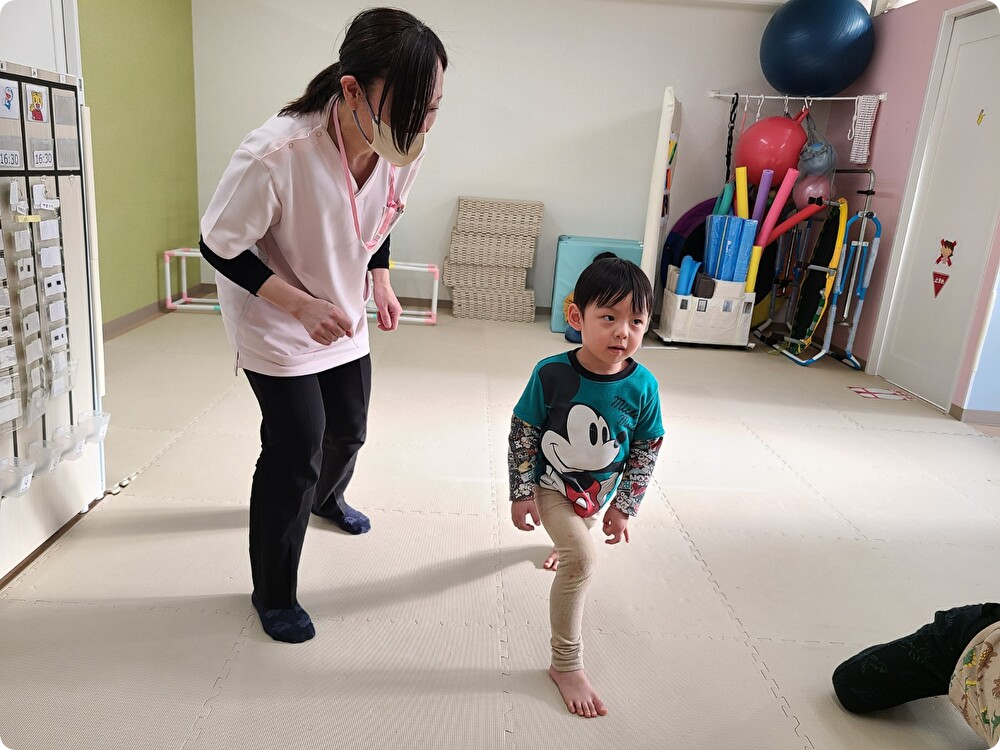

放課後等デイサービスで増やす「やりとりの場面」

コミュニケーションを育てるには、「話しなさい」と促すだけでは足りません。

やりとりが生まれやすい活動や、話したくなる状況を意図的に用意することがポイントになります。放課後等デイサービスでは、個別・小集団それぞれの場で、さまざまな形のコミュニケーション経験を積めるように支援します。

個別療育での一対一のやりとり

まずは一人の大人とのやりとりから始めることで、安心してことばを出しやすい土台をつくります。

カード遊び、制作、タブレット教材など、その子が興味を持ちやすい活動を中心にしながら、簡単な質問と答え、選択肢からの発話など、少しずつコミュニケーションの幅を広げていきます。

話しづらい場合には、指さしやカード提示など、ことば以外の手段も組み合わせて、伝える経験を増やすことを大切にします。

小集団活動での自然な会話の練習

少人数のグループでゲームや活動を行うと、「カード渡して」「次は誰?」といった自然な会話が生まれやすくなります。

放課後等デイサービスでは、グループの人数や組み合わせを工夫し、話しやすいメンバーでチームをつくるなど、参加しやすい条件づくりを行います。

スタッフが間に入りながら、「今の言い方よかったね」「この子にも聞いてみようか」などと声をかけ、会話のきっかけをつないでいきます。

遊びやゲームを使ったコミュニケーション支援

一問一答の「会話練習」だけでは、なかなかコミュニケーションは広がりません。

すごろく、協力型のボードゲーム、対戦型カードゲーム、制作リレーなど、「話さないと進まない活動」を通して、自然なやりとりを増やしていきます。

勝ち負けの場面では、喜びや悔しさをことばで表現する機会も生まれます。放課後等デイサービスでは、感情を吐き出すだけで終わらず、「どう言えば相手と続けられるか」も一緒に考えていきます。

ことば以外のコミュニケーションも大事にする支援

コミュニケーションは、話すことだけではありません。

表情、視線、ジェスチャー、指さし、絵や写真を介したやりとりなど、さまざまな手段が組み合わさって成り立っています。

放課後等デイサービスでは、ことばの量だけを基準にするのではなく、「伝えようとする気持ち」を多方面から受け止めます。

視覚支援やコミュニケーションカードの活用

話すことが苦手な子どもに対しては、絵カードや写真カード、コミュニケーションボードなどを用意し、「これ」「あっち」「やりたい」などを指さしで伝えられるようにします。

最初は指さしだけでも、やりとりがスムーズに進む経験を積み重ねることで、「次はことばもつけてみようか」と一歩進んだ練習につなげることができます。

放課後等デイサービスでは、その子に合ったカードの種類や量を考えながら、日常の活動の中で自然に使えるよう工夫します。

表情やジェスチャーを読み取る・使う経験

「うれしい顔」「困った顔」「怒った顔」など、表情の違いを写真やイラストで確認したり、スタッフと一緒にまねっこしてみたりする活動も有効です。

表情とことばをセットで経験していくことで、「相手は今どんな気持ちか」「自分はどう伝えたいか」を考えるきっかけになります。

ジェスチャーや身ぶりを使って、「こっち」「一緒に」などを表現する練習も、コミュニケーションの幅を広げる一歩になります。

書く・描くことで伝える方法を増やす

話すことが苦しい場合でも、絵や文字なら伝えやすい子どももいます。

放課後等デイサービスでは、ホワイトボードに簡単な絵を描いてもらう、短いメッセージカードを書くなど、書字や描画を使ったコミュニケーションも取り入れます。

「話さないとコミュニケーションできない」という考え方にしばられず、その子に合った手段を組み合わせることで、やりとりの成功体験を増やしていきます。

家庭や学校とつなげるコミュニケーション支援

放課後等デイサービスでのコミュニケーション支援を、家庭や学校の場面にもつなげていくことで、子どもの変化はより定着しやすくなります。

ここでは、そのための連携のポイントを紹介します。

共通の声かけ・質問のパターンを共有する

放課後等デイサービスで反応が返りやすい質問の仕方や声かけは、家庭や学校でも活用できます。

たとえば、「今日どうだった?」ではなく「今日は〇〇と遊んだ?」「一番楽しかったのはどれ?」のように、選択肢を含んだ聞き方のほうが答えやすい場合があります。

連絡帳や面談を通して、子どもが話しやすくなる問いかけの工夫を共有し、できる範囲で同じスタイルを使うことで、子どもは安心して話しやすくなります。

家庭でできる簡単なやりとり遊び

家では、トランプ・すごろく・かるた・しりとりなど、短時間でできる遊びを通して、自然なやりとりの経験を増やすことができます。

「勝ち負け」だけではなく、「順番を確認する」「相手の番を教える」「感想を一言言う」など、小さなコミュニケーションのポイントに目を向けてみると、関わり方のバリエーションが増えていきます。

放課後等デイサービスからも、「家ではこんな遊びがおすすめです」と具体的な提案を受けることで、家庭でのコミュニケーション時間がつくりやすくなります。

学校との情報共有と役割分担

学校での様子と放課後等デイサービスでの様子は、必ずしも一致しません。

学校では話しやすいが家庭では話さない、逆に家庭ではよく話すのに学校では沈黙がち、といったケースもあります。担任の先生や支援担当の教員と情報を共有し、それぞれの場でどのような会話のきっかけがあるか、どんな場面なら話しやすいかを出し合うことで、子どもの「話せる場面」を増やしていくことができます。

放課後等デイサービスは、その調整役としても機能します。

まとめ|コミュニケーションの一歩を、ゆめラボの放課後等デイサービスと一緒に

コミュニケーションが少ない子どもたちも、本当は「伝えたいこと」「分かってほしい気持ち」を持っています。

ただ、その出し方がわからなかったり、失敗経験から話すことを避けていたりするだけかもしれません。

放課後等デイサービスは、ことば・ジェスチャー・視覚支援など、さまざまな手段を使いながら、「伝わる」「わかってもらえる」という経験を少しずつ積み重ねていける場所です。

児童発達支援事業所ゆめラボでは、一人ひとりのペースに合わせたコミュニケーション支援を行い、家庭や学校と連携しながら、やりとりの機会を増やしていきます。

「話しかけても返事が少ない」「友だちとの会話が心配」と感じたときは、見学や相談だけでもかまいません。

お子さまに合う放課後等デイサービスの活用方法を、一緒に考えていきましょう。

各教室の情報が満載!

公式SNS

お問い合わせ

お子さまの発達についてのご相談・見学のご予約はこちら

お悩みなど、お気軽にご相談ください