ルール理解が難しい子へのかかわり方|放課後等デイサービスの工夫

「何度伝えてもルールが守れない」「みんなと同じように動いてほしいのに、どうしてもズレてしまう」──そんな悩みを抱える保護者は少なくありません。

しかし、ルールが守れないからといって、必ずしも「わざと」「反抗的」というわけではありません。そもそもルールの意味や流れが理解しづらいために、結果として守れなくなっている子どもも多くいます。

このページでは、ルール理解が難しい子どもの特徴と背景を整理しながら、放課後等デイサービスで行う「構造化」と具体的な工夫について紹介します。

「注意や叱責ではうまくいかない」と感じている保護者にとって、放課後等デイサービス活用のヒントになれば幸いです。

INDEX

ルール理解が難しい子どもに見られやすいサイン

日常生活や学校生活の中で、「ルールが理解しづらい」「ルールを守ることが難しい」子どもたちには、いくつか共通するサインが見られます。

ここでは、放課後等デイサービスへの相談でよく挙がる場面を通して、その特徴を確認していきます。

指示が通りにくく、動き出すまで時間がかかる

「並んでね」「片付けてから座ってね」といった指示を受けても、その場で固まってしまったり、周りの様子をぼんやり眺めているだけになってしまうことがあります。

耳からの情報だけでルールを理解することが難しい場合、何を・どの順番で・どこまでやればよいのかが見通せず、不安や戸惑いが大きくなりやすくなります。

結果として、大人から見ると「わかっているのにやらない」「指示を無視している」ように見えてしまうこともあります。

場面ごとにルールを切り替えることが苦手

教室・廊下・校庭・家庭など、場面が変わるごとに「してよいこと」「してはいけないこと」が変わるのが学校生活です。

しかし、ルール理解が難しい子どもにとっては、この切り替え自体が大きな負担になります。

「教室では静かに、校庭では大きな声でOK」といった環境の違いが頭の中で整理しきれず、どこでも同じように振る舞ってしまうことで、注意される回数が増えてしまうことがあります。

注意される経験が多く、自信をなくしやすい

ルールが守れない状態が続くと、周囲の大人から注意される機会が増えます。

本人なりにがんばっているつもりでも、「またダメだった」「どうして自分だけ叱られるのか」と感じてしまい、自信を失ったり、やる気が下がったりすることがあります。

その結果、ルールがらみの場面そのものを避けるようになったり、「どうせ自分はできない」と投げやりになってしまうケースも見られます。

ルール理解が難しくなる背景にあるもの

同じようにルールでつまずいているように見えても、その背景は子どもによって異なります。

放課後等デイサービスでは、行動だけを見るのではなく、その裏側にある特性や環境要因を整理しながら支援を考えていきます。

言葉の理解やワーキングメモリの課題

「~してから、~してね」のように複数の指示が続くと、途中で情報が抜けてしまうことがあります。

言葉の理解に時間がかかる、聞きながら覚えておく力(ワーキングメモリ)が弱いといった特性がある場合、長い説明や抽象的なルールは頭の中に残りにくくなります。

結果として、本人は「言われた」という事実だけ覚えているものの、具体的に何をすればよいのかがあいまいなままになってしまい、行動に移せないことがあります。

感覚特性や環境によるストレス

教室のざわめき、チャイムの音、視覚的な情報量など、環境からの刺激が多い状況では、ルールどころではなくなってしまう子どももいます。

感覚が過敏・鈍麻のどちらかに偏っている場合、外から見ただけではわからないストレスを抱えながら生活していることも少なくありません。

その状態で「ルールを守りなさい」と言われても、そもそも集中できる状態にないこともあり、行動だけを切り取って判断するのは危ういケースもあります。

失敗体験の積み重ねによる意欲の低下

何度がんばってもルール通りに行動できない経験が続くと、「どうせまた怒られる」「自分には無理だ」と感じやすくなります。

そうなると、ルールの話をされただけで身構えてしまったり、最初から挑戦しない選択を取ったりすることがあります。

放課後等デイサービスでは、この状態から抜け出すために、成功しやすいルール・達成しやすい目標を設定し直すところから支援を始めることがあります。

放課後等デイサービスでの「構造化」の基本

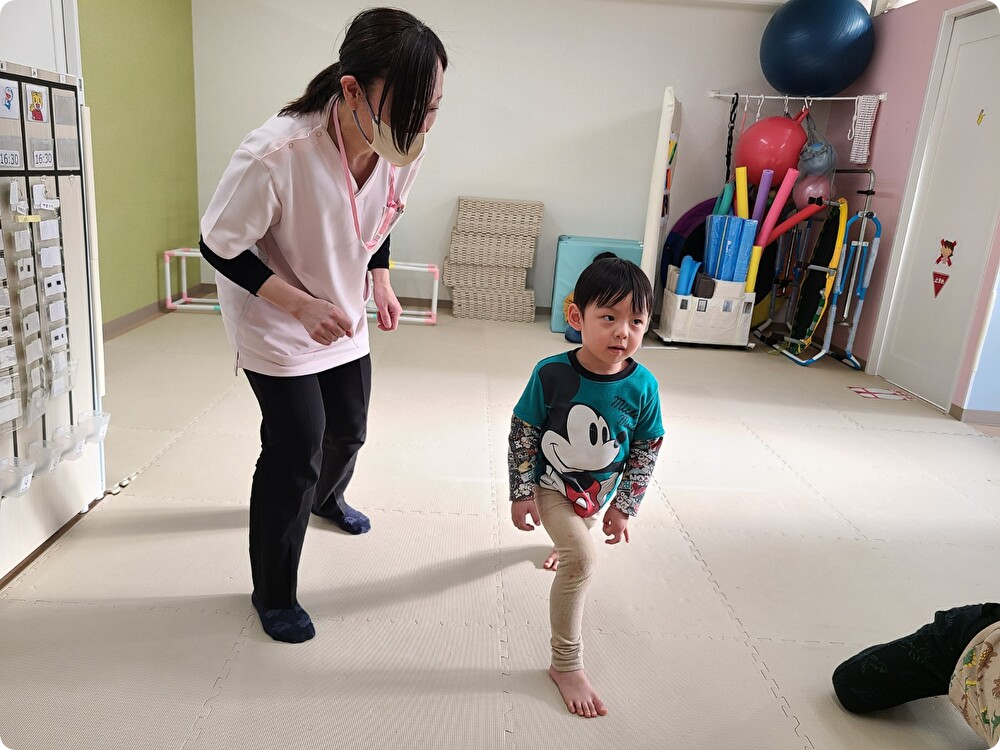

ルール理解が難しい子どもへの支援で重要なのが、構造化(わかりやすく枠組みを示すこと)です。

放課後等デイサービスでは、言葉だけに頼らず、「いつ・どこで・何を・どの順番で行うのか」を見える形で整理し、ルールのハードルを下げる工夫を行います。

一日の流れを見通せるスケジュール提示

まずは、放課後等デイサービスでの一日の流れを、絵カードや写真、文字などを使って示します。

「今は自由遊び」「次は集まりの時間」「その後は個別課題」というように、現在位置と次の予定が見通せると、不安や戸惑いが軽減されやすくなります。

活動が変わるたびにカードを裏返したり移動したりすることで、「ルールが変わるタイミング」も視覚的に理解しやすくなります。

ルールを短く・具体的に整理する

「きちんとしよう」「みんなと仲良くしよう」といった抽象的な表現は、ルール理解が難しい子にとってわかりにくい場合があります。

放課後等デイサービスでは、「歩いて移動する」「順番カードを守る」「話す人を一人にする」など、行動レベルに落とし込んだルールを少数に絞って提示します。

ルールをホワイトボードや掲示物にしておくことで、子ども自身が確認し直すこともできるようになります。

活動の手順をステップごとに分解する

ゲームや制作、運動活動など、工程が多い活動ほど、ルールが混乱しやすくなります。

そのため、放課後等デイサービスでは「①カードを配る ②順番を決める ③自分の番だけ話す」など、手順を小さなステップに分解して示します。

必要に応じて、イラスト付きの手順書を用意し、「今はどのステップか」を一緒に確認しながら進めることで、ルールのイメージをつかみやすくしていきます。

子どもに合わせたルール支援の工夫

構造化の基本を押さえたうえで、子どもの特性や得意・不得意に合わせてルール支援をアレンジしていくことが、放課後等デイサービスでの大きな役割です。

ここでは、実際の支援でよく用いられる工夫を紹介します。

選択肢を絞った声かけで迷いを減らす

「どうしたい?」「わかる?」といった問いかけは、抽象度が高く、かえって混乱を招くことがあります。

放課後等デイサービスでは、「Aにする?Bにする?」「座る場所はここかここ、どちらにする?」など、選択肢を絞って声をかけることで、子どもが決めやすい状況をつくります。

選択肢が明確になることで、ルールに沿った行動を選びやすくなり、「自分で決めた」という感覚も育ちやすくなります。

成功しやすいルールからスタートする

最初から難しいルールを求めると、失敗体験が増えてしまいます。

そのため、「静かに座る時間を長くする」のではなく、「まずは30秒座れたらOK」のように、達成可能なラインから始めることが大切です。

放課後等デイサービスでは、成功体験を意識的に積み重ねることで、「ルールに沿って行動すると、うまくいく」という感覚を育てていきます。

できた行動を具体的に言葉で伝える

「ちゃんとできたね」だけでは、何が良かったのか本人に伝わりにくい場合があります。

「自分の番まで待てたね」「片付けのとき、黙って動けたね」など、具体的な行動を取り上げて伝えることで、子どもは「どのルールが守れたのか」を理解しやすくなります。

放課後等デイサービスでは、こうしたフィードバックを繰り返し行いながら、目指す行動のイメージを明確にしていきます。

家庭・学校とつなげる放課後等デイサービスの役割

ルール支援が効果を発揮するためには、放課後等デイサービスだけでなく、家庭や学校とも連携していくことが重要です。

それぞれの場でバラバラのルールが適用されると、子どもは混乱しやすくなってしまいます。

共通のルールと合図を決める

「静かにする合図」「片付け開始の合図」など、場面を切り替えるためのサインを家庭・学校・放課後等デイサービスである程度そろえることで、子どもは状況を読み取りやすくなります。

同じジェスチャーや同じ言い回しを使うだけでも、子どもの混乱は減りやすくなります。

放課後等デイサービスから提案することもあれば、学校側から相談を受けて調整することもあります。

連絡や面談で情報を共有する

「どのルールなら守りやすいのか」「どんな場面で崩れやすいのか」は、家庭・学校・放課後等デイサービスそれぞれの場面で見え方が違います。

連絡帳や面談を通じて、「家ではこうすると落ち着く」「学校ではこの場面でつまずきやすい」といった情報を出し合うことで、支援のヒントが見つかりやすくなります。

放課後等デイサービスは、第三の視点から子どもの様子を伝え、全体のバランスを考える役割も担います。

変化を一緒に振り返り、次の目標を決める

ルールに関する支援は、一度で終わるものではありません。

できるようになったこと・まだ難しいことを定期的に振り返りながら、目標を更新していくことが大切です。

放課後等デイサービスでは、保護者と一緒に子どもの変化を確認し、「次はここを目指してみましょう」と共有することで、長期的な成長を見据えた支援を組み立てていきます。

まとめ|ルールが負担になっていると感じたら、ゆめラボの放課後等デイサービスへ

ルールが守れない子どもを前にすると、大人はつい「わかっているのにやらない」と感じてしまいがちです。

しかし実際には、ルールそのものが理解しづらい、場面の切り替えが追いつかない、失敗体験が重なって意欲が下がっているなど、さまざまな要因が影響していることがあります。

放課後等デイサービスでは、構造化や視覚支援を取り入れながら、子どもにとってわかりやすい形でルールを整理し、「できた」を積み重ねるための工夫を行っています。

ゆめラボでは、一人ひとりの特性やペースを踏まえた支援計画を立て、家庭や学校とも連携しながら、ルールが少しずつ理解しやすくなるようサポートします。

「注意してばかりになってしまう」「ルールが負担になっているように見える」と感じたときは、見学や相談だけでもかまいません。

お子さまの様子を一緒に整理しながら、放課後等デイサービスの活用方法を考えていきましょう。

各教室の情報が満載!

公式SNS

お問い合わせ

お子さまの発達についてのご相談・見学のご予約はこちら

お悩みなど、お気軽にご相談ください