【シリーズ第2回】ことばがゆっくり?子どもの言葉の発達に気づいたときにできること

「ことばがなかなか増えない」「話しかけても返事がない」「周りの子と比べて少し遅い気がする」――子どもの“ことば”に関する不安は、保護者の方にとってとても身近で、でも相談しづらい悩みのひとつです。

本記事では、「ことばの発達が気になる」と感じたときに家庭でできる関わり方と、児童発達支援などの専門機関で受けられるサポートについて、わかりやすくご紹介します。

はっきりとした“遅れ”があるかどうかにかかわらず、気づいた今だからこそできることがあります。

安心して、子どもに合ったかかわりを見つけていきましょう。

INDEX

「ことばが遅いかも」と感じたときに見られるサイン

1歳半を過ぎても単語が出てこない、発音が不明瞭で何を言っているか分かりにくい、会話が続かず質問に答えてもらえない、意思表示がことばよりも指さしや泣くことで表現されている、他の子どもに比べてことばが少ない気がする

これらのサインはあくまで一例ですが、「気になる」と感じた時点で、すでに小さな気づきを得ているとも言えます。

ことばの発達は個人差が大きく、「少しゆっくり」なだけの子もいれば、支援の必要があるケースもあります。

家庭でできること:観察と“待つ”ことを大切に

子どもの発達が気になったとき、「すぐに何かしなきゃ」と焦る気持ちはとても自然なことです。

でも、すぐに結果を求めるのではなく、まずは「今、どんなふうに過ごしているか」「どんな場面で困っているのか」を静かに観察することが、支援の第一歩になります。

発達の気になるサインは、はっきり目に見えるものばかりではありません。

「人と目が合いにくい」「同じ遊びばかりする」「ことばが増えない」など、日常の中でふと気づく小さな違和感にこそ、その子なりの特性があらわれていることがあります。

また、子どもが何かを伝えようとしているとき、大人が先回りしてしまうと、表現するチャンスを失ってしまうこともあります。

「どうしたいのかな?」「何を感じているのかな?」と、すぐに答えを出さず、少し“待つ”時間を持つことで、子どもの思いが自然にあふれてくることもあるのです。

観察と“待つ”こと、この2つは、特別な道具やスキルがなくても家庭でできる、とても大切な支援です。

まずは日常の中で、子どもの“サイン”に耳をすませてみてください。

「ことば」より「伝わった」を大切に

まずはことばを“話させよう”とするのではなく、子どもの伝えたい気持ちに気づいてあげることが大切です。

指さしや表情、動きで何を伝えようとしているのかを丁寧に受け止め、言葉に置き換えて返すようにしましょう。

例:「〇〇がほしいんだね」「あっちに行きたいのかな?」

ことばは、安心して伝えられる関係の中で自然に育っていきます。

語りかけの“回数”より“タイミング”を意識する

「いっぱい話しかけないと」と思うあまり、一方的な声かけになっていないか確認してみましょう。

子どもが何かに注目しているタイミング、遊びに集中しているときに声を添えると、ことばがぐっと届きやすくなります。

たとえば電車を見ているときに「大きいね」「速いね」とつぶやくなど、子どもと同じ視点に立って語りかけることがポイントです。

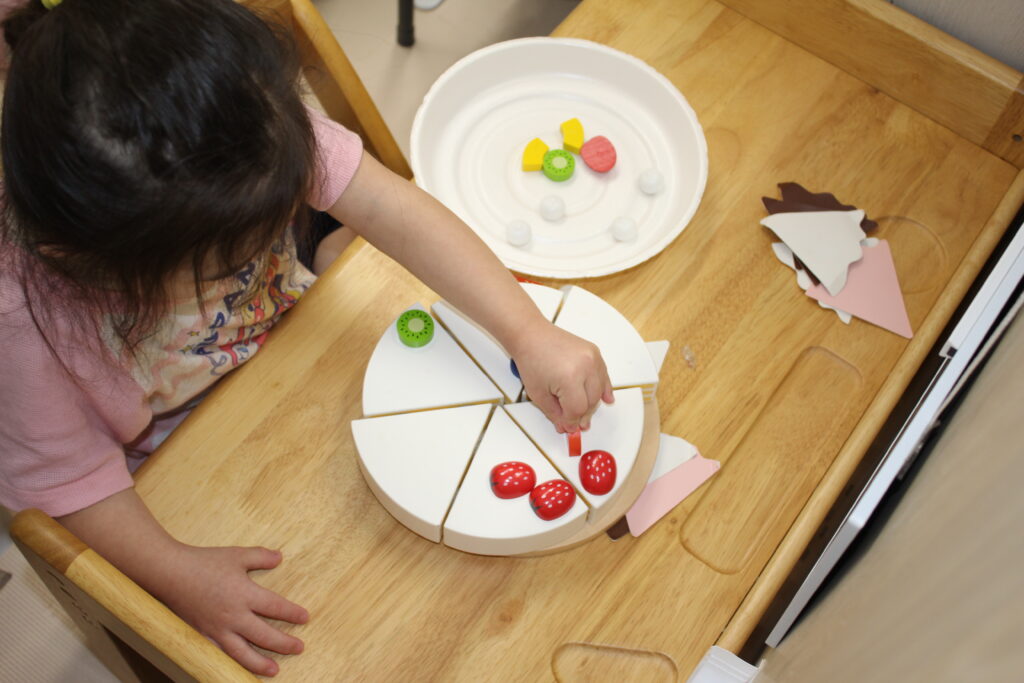

好きな遊び・日常のルーティンをことばのチャンスに

子どもが興味を持っていることや毎日の生活の中に、ことばのきっかけはたくさんあります。

例:ブロック遊び →「高いね」「もう1つのせる?」、おやつの時間 →「どっち食べたい?」「おいしいね」など

楽しい・わかる・通じる、という体験が「ことばって面白い」と感じる第一歩になります。

専門機関でできることばの支援とは?

児童発達支援や言語聴覚士(ST)が関わる療育の場では、子どもの発達段階に合わせて、「伝える力」「聞く力」「会話のやりとり」などを少しずつ育む支援が行われています。

発達に特性のある子どもにとって、“わかりやすい関わり”と“安心できる環境”の中でことばを育てることは、とても大切な土台になります。

家庭とは違う視点からの関わりが、子ども自身の気づきや変化につながることも少なくありません。

ことばだけを教えるのではなく、気持ちや関係も育てる

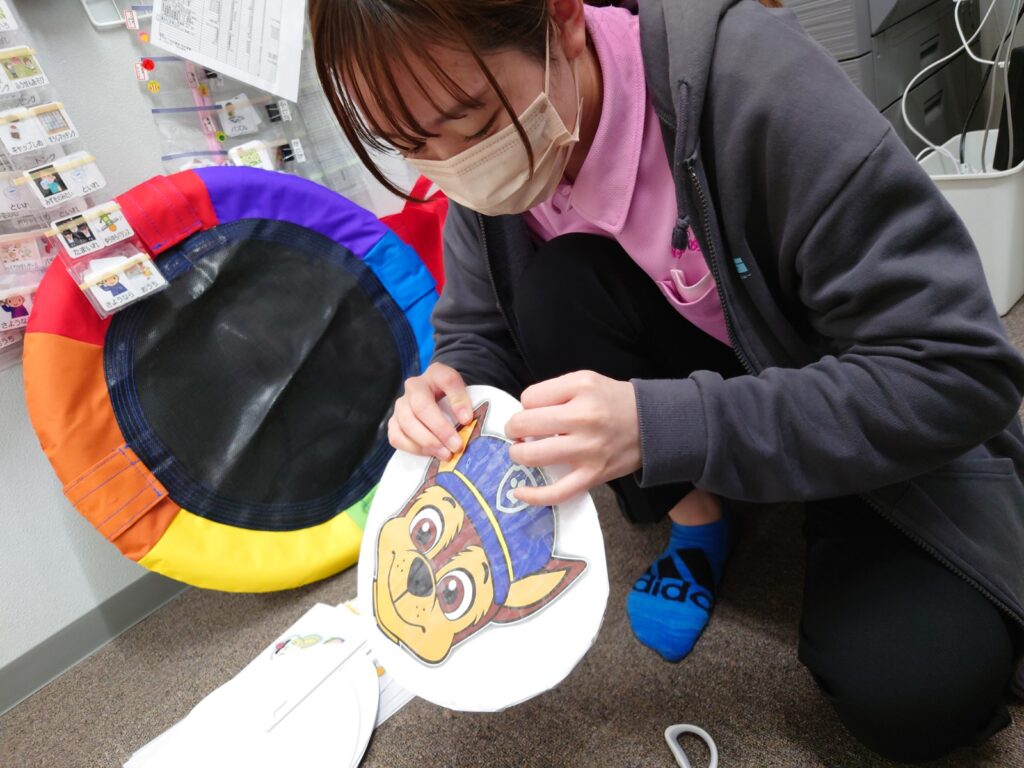

ゆめラボでも、「ことばが出る」ことをゴールにせず、「伝わる」「やりとりが楽しい」と思える経験を積み重ねていくことを大切にしています。

やりとりの順番を守る練習、カードやイラストを使って気持ちを表現する、遊びを通じて自然にことばを促すなど

安心できる関係性の中で、「話したい」「伝えたい」という意欲が育っていきます。

専門職が“おうちでの関わり方”もサポート

教室の中だけで終わらせないのが、児童発達支援の特長です。

保護者との日々のやりとりや面談を通して、「おうちでこんなふうに声をかけてみては?」といった提案も行っています。

支援の場と家庭とが連携することで、子どもが安心してことばと向き合える環境が自然と広がっていきます。

「話す」ことばだけが、ことばではありません〜伝えようとする力を見つける視点〜

ことばの発達というと、「単語がどれだけ出ているか」「おしゃべりができるか」という“話す力”に目が向きがちです。

でも、「話す」ことばは、ことばの力のほんの一部です。

子どもは、まだうまく言葉にできなくても、表情やしぐさ、目線、動き、声のトーンなど、さまざまな方法で気持ちを伝えようとしています。

それらを丁寧に見つけてあげることで、ことばの芽を見逃さずに育てていくことができます。

「ことばになる前」のサインを見つける

ことばには、いくつもの発達段階があります。発声の前に、「伝えたい」「わかってもらいたい」という気持ちがあること。それこそが、ことばの最初の一歩です。

たとえば、親が来たら目がキラッと光る、手を引っ張ってほしいものの場所に連れて行く、指差しをして何かを知らせようとする、泣き方や表情で感情を伝えようとする

こうした伝える意志そのものが、ことばの力の始まりです。

「わかってもらえた経験」がことばの意欲を育てる

子どもが何かを伝えようとしたとき、大人がその気持ちをくみ取り、「おもちゃ取りたいんだね」「お外行きたいんだよね」と言葉で返してあげると、子どもは「伝わった!」という安心感を得られます。

この「伝わった経験」が繰り返されると、「ことばを使うっておもしろい」「ことばって便利」と感じるようになり、自分から伝えようとする意欲が育っていきます。

「話す」だけに注目せず、伝え方の多様さを大切に

ことばを発声することにばかり注目してしまうと、「話せない=できていない」と見えてしまいがちです。

でも、ことばは“伝える手段”のひとつ。話さなくても「伝えている」ことはたくさんあります。

大切なのは、その子が「どのように伝えようとしているのか」に気づく視点です。

それは言葉ではなく、目線だったり、指差しだったり、道具を使った表現かもしれません。

子どもの“伝えたい”をしっかり受け止めることで、ことばを育てる土台がつくられていきます。

まとめ

ことばの発達は、ペースも方法も子どもによって大きく異なります。「話せない=発達が遅れている」ではなく、「その子なりの方法で伝えようとしている」ことに気づいてあげることが大切です。

家庭での関わりに加えて、必要な場合は児童発達支援などの専門的なサポートを取り入れることで、子どもにとって無理のないことばの世界が広がっていきます。

「気になるな」と感じた今こそ、やさしくできる一歩を。

ゆめラボは、ことばを育むその歩みを一緒に支えていきます。

気になることや不安なことがございましたら、ぜひ一度ゆめラボへご相談ください。

「話す前のことば」にも、ゆめラボは寄り添います。

ゆめラボの教室検索はこちら

📞 電話:0120-303-519(平日10:00〜18:00)

📩 お問い合わせフォーム:https://yumelabo.jp/contact/

💬 LINE相談:https://page.line.me/648kqdcw

各教室の情報が満載!

公式SNS

お問い合わせ

お子さまの発達についてのご相談・見学のご予約はこちら

お悩みなど、お気軽にご相談ください