【シリーズ第3回】音や服を嫌がるのはなぜ?感覚が敏感な子どもへの理解と関わり方

「服のタグを嫌がる」「掃除機の音で泣き出す」「人混みに行くと不機嫌になる」、こうした行動の背景には、“感覚の敏感さ”が関係していることがあります。

感覚過敏や感覚の偏りは、発達に特性のある子どもによく見られるものであり、本人にとっては「不快」「怖い」といったリアルな感覚として存在しています。しかし、見た目には分かりづらいため、「わがまま」や「気にしすぎ」と誤解されてしまうことも少なくありません。

今回は、感覚の特性についてやさしく解説しながら、ご家庭でできる関わりや、児童発達支援でのサポートのあり方をご紹介します。

ご家庭で気づけること、できることを知るだけでも、子どもにとって大きな安心につながります。

INDEX

感覚過敏ってなに?目に見えない“つらさ”を理解する第一歩

子どもによっては、私たちが何気なく過ごしている日常の音、におい、肌ざわりなどに対して、強いストレスを感じていることがあります。

これを「感覚過敏」と呼びます。具体的には、以下のような行動で現れることがよくあります。

服のタグや素材を極端に嫌がる

髪を洗うのを怖がる

掃除機やチャイムの音に強い拒否反応を示す

明るすぎる場所・においの強い場所を避ける

食べ物の食感や見た目に強いこだわりがある

こうした行動は、わがままでも反抗でもなく、“脳が感覚を処理する方法”に違いがあるからこそ起こるもの。

本人にとっては、強すぎる刺激が突然押し寄せてきたような感覚になることもあります。周囲の理解があるだけで、子どもは安心して過ごせるようになります。

「見た目では分からない困りごとがあるかもしれない」という視点をもつだけでも、大人の対応は変わっていきます。

家庭でできる感覚へのやさしいサポート

家庭は、子どもにとっていちばん安心できる場所であってほしいものです。

けれど、感覚に敏感な子どもへの関わり方に悩む保護者の方は少なくありません。

「どう接すればいいのかわからない」「甘やかしてしまっているのでは?」と感じる方もいらっしゃいます。

ここでは、家庭でできるサポートの具体例を3つご紹介します。

無理に慣れさせようとしない

「みんなできてるから」「慣れれば大丈夫」ではなく、まずは子どもにとって“つらい刺激”が何なのかを知ることが大切です。その上で、避けられる刺激は無理に触れさせず、環境調整や代替案を一緒に探していく方が効果的です。

たとえば、タグのない服を選ぶ/イヤーマフで音を和らげる/においの強い洗剤を避けるなど、ちょっとした工夫が子どもの安心につながります。

子どもにとっての「安心できる選択肢」を一緒に見つけていく姿勢が大切です。

安心できる「セーフティスペース」をつくる

家の中に、音・光・においなどの刺激が少ない“ほっとできる場所”を用意するのもおすすめです。

お気に入りの毛布やクッション、やわらかい照明など、「ここなら落ち着ける」と思える空間があることで、感覚的なストレスから回復することができます。

「苦手な場所を我慢させる」のではなく、「安心できる空間に一時的に避難する」ことを選べるようにしておくことで、子どもが自分で気持ちを切り替えるきっかけにもなります。

「嫌がること」ではなく「好むこと」に注目する

感覚が敏感な子の支援というと、「どこが苦手か」を探すことに目が向きがちですが、「どんな刺激が心地よいか」を知ることも大切です。

たとえば、柔らかい布が好き、一定のリズムを感じると安心する、水に触れるのが落ち着く、そうした心地よさの感覚を大切にしながら支援することが、子どもが自分の特性を受け入れていくうえでの支えになります。

支援でできること:感覚に合わせた関わり方を学べる場所

児童発達支援の現場では、感覚の特性を専門的に理解したスタッフが、子どもの状態に合わせた支援を行っています。

保育士や作業療法士(OT)が、感覚統合の視点を持ちながら、遊びや活動を通じて刺激との付き合い方を少しずつ学んでいきます。

教室だからできる「感覚のトレーニング」

ゆめラボでも、視覚・聴覚・触覚など、それぞれの感覚特性に応じた活動を取り入れています。

たとえば、

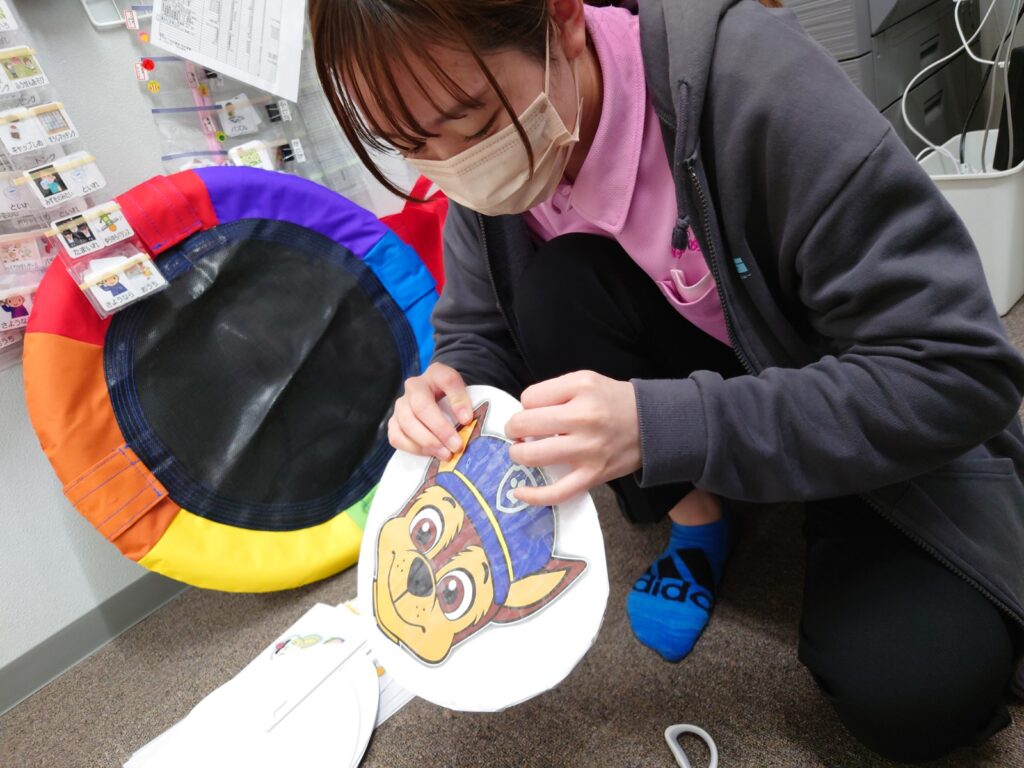

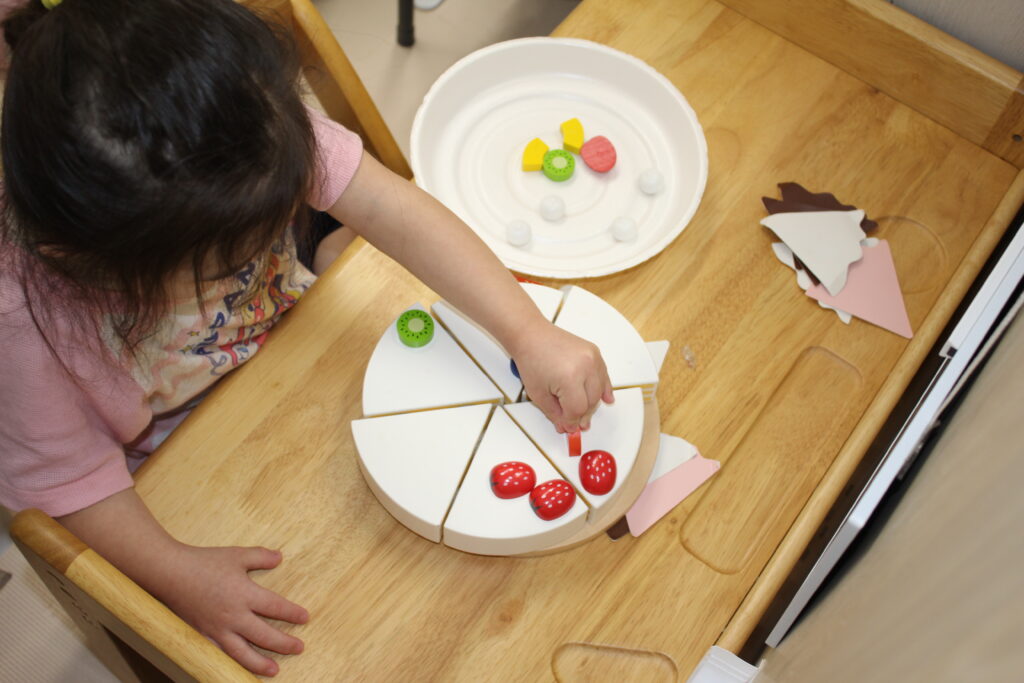

ふわふわ素材を使った感覚遊び

音の大小を遊びの中で体験する活動

感触の異なるおもちゃを使って、楽しく刺激を体験

など、“楽しい”を入り口にした支援で、子どもが無理なく「ちょっと挑戦してみようかな」と思えるきっかけをつくっています。

活動の内容は一人ひとりに合わせて調整されるため、「苦手なことを無理やり克服させる」のではなく、「少しずつ慣れていく」ことを大切にしています。

保護者も一緒に「知る・理解する・安心する」

ゆめラボでは、お子さまだけでなく保護者へのフィードバックも大切にしています。

「なぜこの行動が起きるのか」「どう支えると安心につながるのか」など、家庭での対応についても一緒に考えながら支援を進めています。

“困りごとをなくす”のではなく、“安心できる環境を整える”こと。それが、感覚の支援で最も大切にしている考え方です。

ご家庭でも再現しやすい支援内容を心がけ、保護者の不安にも寄り添います。

まとめ

感覚過敏や感覚特性は、「見えない困りごと」であるからこそ、周囲の理解がとても重要です。

子どもはわざと嫌がっているのではなく、「本人にとって本当にしんどい刺激がそこにある」ということ。その感覚に寄り添い、受け止めることで、子ども自身も安心して過ごせるようになります。

そして、家庭の中だけで抱えるのではなく、専門職や支援機関と一緒に考えていくことで、新たな視点や対応のヒントが見つかることもあります。

「ちょっと気になる」から始まる支援は、子どもにとっても、保護者にとってもやさしい一歩です。

ゆめラボは、感覚の特性を理解し、その子らしい育ちを一緒に応援します。

ゆめラボの教室検索はこちら

📞 電話:0120-303-519(平日10:00〜18:00)

📩 お問い合わせフォーム:https://yumelabo.jp/contact/

💬 LINE相談:https://page.line.me/648kqdcw

各教室の情報が満載!

公式SNS

お問い合わせ

お子さまの発達についてのご相談・見学のご予約はこちら

お悩みなど、お気軽にご相談ください