【シリーズ第6回】「こだわり」が強い子どもとの向き合い方〜気になる行動に寄り添う視点〜

「絶対にいつもの道じゃないとダメ」

「同じ服しか着てくれない」

「急な予定変更でパニックになる」

こうしたこだわりの強さに、戸惑いや不安を感じているご家庭は少なくありません。

けれどその行動には、子どもなりの理由や、安心を守るための工夫が隠れていることがあります。

今回は、子どものこだわり行動にどう向き合えばいいのか、日常の中でできるサポートや関わり方のヒントをお届けします。

INDEX

「こだわり」は困った行動ではなく、安心を守るための表現かもしれません

子どもの“こだわり”という言葉には、「扱いにくい」「融通が利かない」といったイメージを抱く方も少なくありません。

でも、子ども自身にとってはそれが「安心のしるし」であり、毎日を過ごすための“準備”や“ルール”のようなものなのです。

わたしたち大人にも「毎朝同じ順番で支度をしたい」「お気に入りのマグカップでコーヒーを飲むと落ち着く」といったこだわりがありますよね。

子どもにとってのこだわりも、それとそう変わらない「心を落ち着けるための方法」なのかもしれません。

どうしてそれが必要なの?と考えてみる

たとえば、おもちゃの配置にこだわる子がいます。

毎回同じ場所に置いていないと落ち着かず、他の人が動かすと怒ってしまう…。

その背景には、「変化が苦手」「自分の見通しを守りたい」といった思いがあることも。

こだわりの強さに注目するのではなく、「その行動で子どもは何を守っているのか?」という視点を持ってみると、少し見え方が変わってくるはずです。

感覚の過敏さが背景にあることも

「肌着のタグが気になって服を着たがらない」

「靴下の縫い目がチクチクしてイライラする」

このような感覚の敏感さが原因で、こだわりのように見える行動が出てくることもあります。

子どもが落ち着いて過ごせるようにするには、まず不快の原因を減らす工夫が大切です。

切り替えの苦手さには見通しと予測できる安心感を

「遊んでいたのに片付けと言われてパニックに…」

「いきなり予定が変わって泣き出した」

そんな場面に困った経験はありませんか?

子どもたちは、突然の変化や予測できない出来事にとても敏感です。

「次に何が起きるか分からない」という不安が、混乱や拒否につながるのです。

活動の見通しを「目に見える形」で伝える

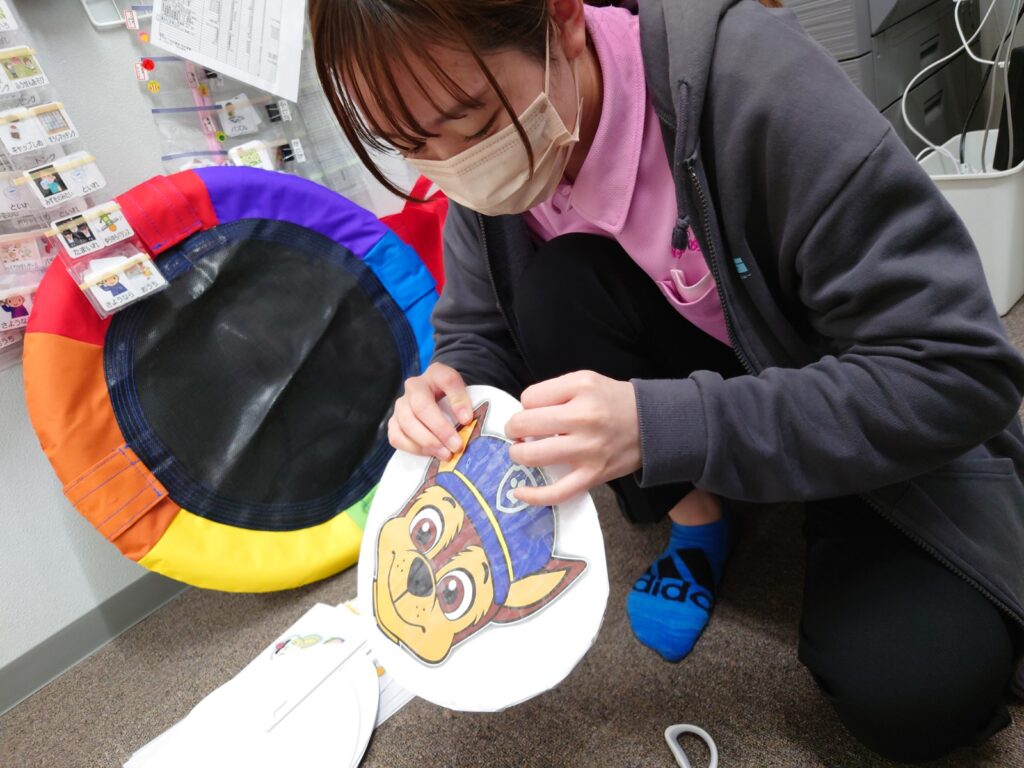

ゆめラボでは、「何をするのか」「あとどのくらいで終わるのか」といった活動の見通しを、視覚的に示す支援を取り入れています。

スケジュールカードやタイマー、ホワイトボードなどを活用し、子どもが安心して行動できる環境づくりを大切にしています。

「次は〇〇をするよ」「あと2つでおしまいだよ」と具体的に伝えることで、気持ちの切り替えがスムーズになることもあります。

予定変更のときは、選ばせることも1つの方法

「今日は○○ができないけど、かわりに△△と◇◇、どっちにする?」

このように選択肢を示してあげることで、子どもが自分で決めた”という納得感を持ちやすくなります。

無理に受け入れさせようとするのではなく、選ぶ余地を与えることが、スムーズな切り替えを助けるポイントです。

こだわりはその子らしさでもある

こだわりという言葉にはマイナスの印象もありますが、実はその子らしさの一部でもあります。

「数字が大好き」「色へのこだわりがある」「決まった手順が落ち着く」などは、視点を変えれば得意や安心の軸として見えてきます。

周囲の理解が、困りごとを個性に変える

こだわりに無理に合わせる必要はありませんが、少し歩み寄ってみることで、子どもが安心して過ごせる場面が増えることもあります。

「この子はこうすると落ち着くんだな」

「この順番がその子にとって大事なんだな」

そんな気づきが、保護者や支援者との信頼関係を築くきっかけになります。

こだわりは、扱いにくいのではなく理解してもらえると安心できるものなのです。

ゆめラボでも、「その子なりの安心」を支える支援を大切にしています

ゆめラボでは、子どもたち一人ひとりの特性や気質を大切にした、オーダーメイドの個別療育を行っています。

こだわりに見える行動にも、その背景にある不安や困りごとを丁寧に読み取り、無理のない関わり方を一緒に考えていきます。

「うまくいかないことを、どうやって一緒に乗り越えるか」

それが、わたしたちの療育の原点です。

まとめ

子どものこだわりに向き合うのは、時に大変で根気がいることです。

けれどその裏には、子どもなりの「安心したい」「こうじゃないと落ち着かない」という気持ちがあるかもしれません。

大人の都合で変えようとするのではなく、「この子はどう感じているんだろう?」と考えてみることが、関係づくりの第一歩になります。

ゆめラボでは、そんな小さな一歩を大切に、こだわりも個性もまるごと受けとめる支援を続けています。

ゆめラボの教室検索はこちら

📞 電話:0120-303-519(平日10:00〜18:00)

📩 お問い合わせフォーム:https://yumelabo.jp/contact/

💬 LINE相談:https://page.line.me/648kqdcw

各教室の情報が満載!

公式SNS

お問い合わせ

お子さまの発達についてのご相談・見学のご予約はこちら

お悩みなど、お気軽にご相談ください