子どもの発達を支える仕事を広島市南区で|児童発達支援スタッフ採用情報

児童発達支援は、発達に不安のある未就学児に対して、日常生活や社会生活に必要な力を育むための専門的な支援を行う制度です。

言葉が出にくい、落ち着きがない、集団行動が苦手といった困りごとに対し、個別の特性に応じた関わりを提供することで、子どもたちの「できた!」を増やし、将来への自信につなげていきます。

ここでは、児童発達支援の制度的な概要と、ゆめラボが行っている支援の特徴についてご紹介します。

INDEX

児童発達支援について紹介

児童発達支援は、発達に課題や不安のある未就学児を対象に、日常生活に必要なスキルや社会性を育てるための福祉サービスです。

2012年の法改正を機に制度化され、子どもの特性に応じた専門的な支援を提供する場として、全国で広がりを見せています。

療育専門職による継続的な関わりにより、子どもたちの「できた!」を育み、将来にわたる自己肯定感と社会的自立を支援していきます。

ここでは制度の基本と、ゆめラボにおける具体的な療育内容をご紹介します。

児童発達支援とは?制度の背景と対象児の特徴

児童発達支援は、発達に特性や遅れのある未就学児に対して、日常生活や集団生活に必要な力を育てるための支援を行う福祉制度です。2012年に児童福祉法が改正され、障害児通所支援として制度化されたことにより、保育園や幼稚園では支援が難しい子どもたちにも、必要な療育を安定して受けられる場が提供されるようになりました。

対象となるのは、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如多動症(ADHD)、知的障害、感覚過敏・鈍麻、言語発達の遅れといった診断のあるお子さまだけでなく、「発達が気になる」「集団にうまく入れない」といった、いわゆるグレーゾーンのお子さまも含まれます。特性は一人ひとり異なるため、支援には専門的な知識と柔軟な対応が求められます。

利用にあたっては、自治体から「通所受給者証」の交付を受ける必要があり、基本的な利用料は1割負担です。さらに、世帯の所得に応じた月額上限額も設定されているため、経済的な不安を抱える家庭でも継続的な支援を受けやすい仕組みが整っています。

事業所によって支援のスタイルや方針はさまざまですが、療育の中心にあるのは「個別支援計画」に基づくプログラムの実施です。

発達の特性や課題、興味関心、家庭環境などを丁寧にアセスメントし、目の前の子どもが「今、どんな支援を必要としているのか」「将来どんな力を育てたいのか」を見極めながら支援が組み立てられます。

児童発達支援は、単に「発達の遅れを取り戻す」ための場ではなく、子どもたちが自分らしさを大切にしながら自信を育てていくための基盤づくりの場でもあります。その意味でも、制度としての意義は非常に大きく、今後ますます重要性が増していく分野といえるでしょう。

ゆめラボが重視する「60分間の個別療育」

ゆめラボでは、児童発達支援の中でも特に「個別療育」に重点を置いて支援を行っています。

ゆめラボでは1回60分間の個別療育を基本とし、その子のためだけに使う“密度の高い時間”を大切にしています。

この60分間は、発達に課題を抱える子どもたちにとっては、始めるまでに時間がかかる、集中できる時間が短い、気持ちが安定しないと取り組みにくいなど、さまざまな特性があります。そのため、1回の療育の中でも「導入」「主活動」「おしまい」といった段階をしっかり組み立て、きりかえを取り入れながら、その日の様子や集中の波に合わせて柔軟に活動内容を調整します。

例えば、初めての教室ではドアの前で足が止まるお子さまもいます。そんな時でも、無理に活動へ誘導するのではなく、まずはその子のペースを受け止め、関係性づくりから始めるのがゆめラボの姿勢です。

また気持ちの切り替えを短時間で療育の目的は「何かをやらせる」ことではなく、「その子の意欲を引き出す」こと。だからこそ、スタッフ一人ひとりが丁寧に関わりながら、小さな「できた!」を一緒に喜び合う関係づくりに注力しています。

また、ゆめラボでは保護者との連携も重視しており、60分の支援が終わった後にはその日の様子や成果、困りごとなどを共有し、家庭でも支援がつながるよう工夫を行っています。

保護者の「家庭ではこうなんです」という声を起点に支援を組み直すことも少なくなく、家庭と教室が“同じ方向を向いて”子どもを支えていく体制が整っています。

60分という時間は、子どもにとっても、支援者にとっても、関係性を育てる貴重な時間です。

その積み重ねが、子どもの自己肯定感を育て、「また来たい」と思える安心の場づくりにつながっています。

多様なアプローチと“新五感”で育てる土台の力

ゆめラボの療育では、複数の理論や実践を融合させた“多角的なアプローチ”を行っています。

感覚統合、TEACCH、ABA、CO-OPなど、それぞれの理論が持つ強みを活かしながら、子ども一人ひとりに最適な関わりを設計することを目指しています。

たとえば、感覚統合では、五感に加えて「固有覚(筋肉の動きや位置の感覚)」「前庭覚(バランスや回転の感覚)」といった“新五感”に注目します。これらの感覚がうまく働かないと、姿勢が安定しない、力加減ができない、落ち着いて座っていられないといった困難が起こります。ゆめラボでは、こうした感覚の土台を整える活動を通じて、子どもが自分の身体をコントロールしやすくなるよう支援しています。

TEACCHアプローチでは、活動の見通しを持たせるために「スケジュールボード」や「構造化された空間」を用い、子どもが「今、何をする時間か」「次は何をするのか」を視覚的に理解できるよう支援します。

これにより、不安が軽減され、主体的な行動が促進される効果があります。

さらに、ABAやCO-OPといった行動分析的・問題解決的なアプローチでは、「どうすればできるようになるか」を子どもと一緒に考え、実際の生活場面に落とし込む支援を行います。

たとえば「ボタンを留める」「順番を待つ」「片付けをする」といった日常の中の小さな行動を分解し、成功体験として積み上げていく手法です。

また、近年では小集団活動も重視しており、同じ時間帯に通う子ども同士でカードゲームやサーキット遊びを行いながら、「順番」「ルール」「他者とのやりとり」などを体験的に学ぶ機会を設けています。

これにより、個別療育で育てた力を実社会の中で使えるスキルへとつなげていくステップとなっています。

こうした複合的なアプローチをスタッフ間で共有し、日々の支援に柔軟に取り入れていくことが、ゆめラボの「その子に合わせる療育」の根幹を支えています。

株式会社G-netについて紹介

株式会社G-netは、「夢の創造と実現」を理念に掲げ、教育・福祉・地域支援の3つの柱を軸に、広島から全国へと事業を展開している企業です。

中でも、“人が育つ環境づくり”へのこだわりは、G-netが最も大切にしている価値観のひとつ。教育現場で学びの意欲を育てる取り組みから始まり、現在では児童発達支援や地域共生型の福祉サービスへと発展しています。

ここでは、G-netの事業の原点と、その理念がゆめラボの運営にどう息づいているかをご紹介します。

教育から福祉へ、理念に貫かれた事業展開

G-netの原点には、「学ぶ意欲を支え、成長を喜べる場所をつくる」という創業時から変わらぬ想いがあります。企業としての最初の一歩は、個別指導塾「明光義塾」のフランチャイズ展開でした。ただ勉強を教えるのではなく、子どもが自信をもって「学びたい」と思えるような関わりを大切にし、自己肯定感を育てる教育に取り組んできました。

その中で出会ったのが、学習以前の段階で困難を感じている子どもたちでした。発達特性や家庭環境の違いによって、学ぶことに苦手意識を持っていたり、集団の中でうまく振る舞えなかったりする子どもが多く存在することに気づきました。「もっと早く、もっと丁寧に関われていたら、違った成長があったのではないか」という思いから、“学びの前段階”を支える福祉的アプローチの必要性を感じたのです。

その気づきをきっかけに誕生したのが、児童発達支援事業「ゆめラボ」です。G-netは、福祉という枠にとらわれることなく、「人を育てる」ことを中心に据えて事業を展開してきたため、支援の手法も常にアップデートされてきました。

制度に沿うだけでなく、現場にいる子ども一人ひとりとどう向き合うかを常に問い続け、形づくられたのが現在のゆめラボの支援スタイルです。

教育も福祉も、目的は「人の可能性を広げること」。その一貫した理念が、G-netのすべての事業に流れており、子ども・保護者・地域が一体となって育ち合う“共育”の場を創出しています。

チャレンジを後押しする文化と職員成長への支援

G-netが最も大切にしている考えのひとつが、「支援する側こそが育ち続ける存在である」ということです。そのため、組織としての方針や制度も、職員の内発的な成長を支える仕組みが多く設けられています。

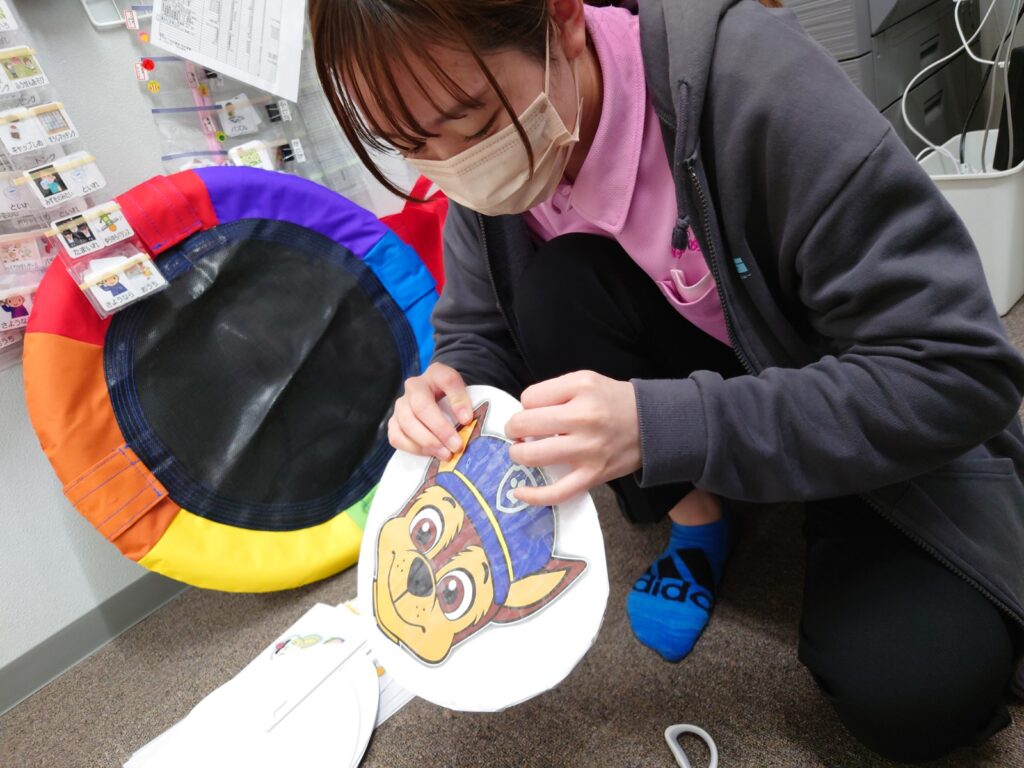

たとえば「チャレンジ制度」は、年齢や役職にかかわらず誰でも新しい提案や改善を発信できる仕組みです。実際に若手スタッフが考案した療育活動が、複数教室で採用され、子どもたちに好評を得るケースも少なくありません。

こうした事例が「自分のアイデアが現場を変える」という実感につながり、より高いモチベーションと責任感を生み出しています。

また、G-net独自の研修制度「価値観教育」では、療育技術や知識の習得だけでなく、「なぜこの支援を行うのか」「その支援が子どもにどうつながるのか」といった根本的な問いに立ち返る時間が設けられています。

職員一人ひとりが“支援の意味”を言語化し、自分自身の価値観と向き合うことを通じて、仕事に対する誇りや姿勢が育っていきます。

G-netには「失敗を恐れず挑戦できる風土」があります。

支援の現場では、うまくいかないことや予想外の反応が起きることも珍しくありません。そんな時に、「それも成長の一部」「うまくいかなかった分、子どものことを深く知れた」と前向きに受け止められる空気が、職場全体に浸透しています。

この“挑戦を歓迎する文化”こそが、子どもにとってもプラスに働いています。職員が学び続け、柔軟に変化していくことで、子どもにとって最適な関わりを常に更新していくことができる。

G-netは「職員の育ちが子どもの育ちを支える」という信念のもと、現場の声を尊重しながら支援の質を高め続けています。

長く働き続けられる体制と、“共に育つ”という理念

G-netでは、職員が安心して長く働き続けられる環境づくりにも力を入れています。

「誰かの成長を支える仕事だからこそ、自分自身が満たされていることが大切」という考えに基づき、福利厚生や働き方に対する取り組みを丁寧に整えてきました。

たとえば、残業の撤廃や休暇取得の推奨、育児や介護との両立支援など、ライフステージの変化にも対応できる柔軟な制度設計がなされています。実際に、子育て中の保育士やブランク明けの指導員も多く在籍し、それぞれの生活に合わせた働き方を選びながら活躍しています。

また、スキルアップを希望する職員に対しては、定期的な内部研修や外部研修の参加支援が行われています。児童発達支援管理責任者を目指す職員へのサポート体制も整っており、キャリアを中長期的に考えながら働けることも魅力です。新人・若手向けの基礎研修から、ベテラン職員へのマネジメント研修まで、段階に応じた学びの機会が用意されています。

G-netが運営する「ゆめラボ」では、こうした成長機会を「職員だけのため」にとどめるのではなく、「子どもや保護者、そして地域全体と共に育っていく」視点で捉えています。支援の実践報告やケース共有だけでなく、「その支援の意味」「その先の未来」について対話を重ねる場が設けられており、理念が形骸化することなく職員の中に息づいています。

“人は誰でも、変われる力を持っている”。この信念は、子どもだけでなく、大人にも、職員にも、組織にも当てはまるとG-netは考えています。

お互いを尊重し、学び合い、高め合う関係性を大切にしながら、G-netはこれからも「夢の創造と実現」の場づくりを続けていきます。

児童発達支援事業所で働くための資格や対象

児童発達支援事業所で働くには、一定の専門性を備えた国家資格や任用資格が必要とされる場面が多くあります。

しかし、実際には多様なバックグラウンドを持った人々が、それぞれの強みを活かして活躍しているのが現場の実情です。

資格はあくまで入り口であり、本当に大切なのは「子どもに向き合いたい」「成長を支えたい」という思い。

ここでは、代表的な資格や働ける対象の枠組みについて、わかりやすく解説していきます。

保育士・児童指導員任用資格、実践現場を支える中核職種

児童発達支援の現場で中心的な役割を担っているのが、保育士と児童指導員任用資格者です。

まず、保育士は国家資格として広く認知されており、未就学児に対する発達支援において最も多く配置されている職種の一つです。

保育士は乳幼児期の発達段階に精通しており、遊びや関わりを通じて子どもたちの成長を自然に促す力を持っています。

療育においても、ただ指導するだけでなく、「その子がどう感じているか」「何を求めているか」に気づける感性が非常に重要です。

実際、ゆめラボでは多くの保育士が個別療育を担当し、子どもの行動の裏側にあるニーズを汲み取りながら、一人ひとりに寄り添った支援を提供しています。

「子どもの心に寄り添い、安心をつくる」という意味では、保育士こそが“心の専門職”とも言える存在です。保護者との信頼関係づくりにおいても、保育士の共感力や人間味が大きな力を発揮しています。

一方、児童指導員任用資格は、いくつかの要件を満たすことで得られる職種の枠組みです。

具体的には、「大学で教育・心理・社会福祉・社会学を専攻して卒業」「教員免許を保有」「児童福祉施設で2年以上の実務経験がある」などの条件を満たしていれば、国家試験を経ずに任用資格を得ることが可能です。この枠は非常に柔軟性が高く、「教員経験を活かしたい」「心理学を学んでいたが違う形で役立てたい」といった方にも広く門戸が開かれています。

近年では、大学新卒の方が「心理や教育を学んだ経験を活かしたい」と児童指導員任用資格で現場に入るケースも増えており、若手人材の受け皿としても重要な役割を果たしています。

また、教員から福祉職へキャリアチェンジする中高年層の採用も進んでおり、多様な世代と経験が交わる現場が形成されつつあります。

子どもの変化に寄り添う力、言葉にならないサインを読み取る感覚、そして「一緒に楽しむ」姿勢。保育士や児童指導員任用資格者は、まさに療育の現場において欠かせない存在です。

OT・ST・児童発達支援管理責任者、専門職が支えるチームアプローチ

児童発達支援事業所では、医療やリハビリ分野で活躍する専門職の力も求められています。

特に、作業療法士(OT)や言語聴覚士(ST)といった専門資格を持つスタッフは、保育士や指導員とはまた異なる角度から、子どもたちの成長をサポートしています。

OT(作業療法士)は、身体の使い方や感覚の統合、姿勢の安定などを専門とし、感覚過敏・不器用さ・体幹の弱さなどに課題を持つお子さまに対して、適切なアプローチを行います。バランスボールやトランポリン、微細運動を促す遊具などを活用し、子どもが無理なく“身体と仲良くなる”体験を提供しています。

OTはまた、書字や着替えといった生活動作への支援も担い、日常生活での自立を見据えた関わりが期待されています。

ST(言語聴覚士)は、ことばやコミュニケーションに課題のあるお子さまへの支援を担います。「発語が遅い」「ことばの意味を理解できない」「やりとりが苦手」といった悩みに対して、段階的にアプローチを行い、ことばの獲得だけでなく、非言語的な伝達手段(ジェスチャーや視線)も含めて総合的に支援します。食べること(嚥下)の支援を行う場合もあり、発達全体を支える専門職として非常に重要な存在です。

また、児童発達支援管理責任者(児発管)という役職も欠かせません。児発管は、個別支援計画の作成やモニタリング、保護者面談、スタッフ間の連携調整など、支援全体を統括する重要なポジションです。

資格取得には実務経験や研修の受講が必要ですが、経験を積みながらステップアップしていける仕組みが整っており、キャリア形成としてもやりがいのある職種です。

ゆめラボでは、OT・ST・児発管が中心となり、保育士や児童指導員とチームを組んで支援を展開しています。

職種を越えて意見を出し合い、子どもの変化に応じて支援を柔軟に組み直す風土があり、多職種連携が機能することでより精度の高い療育を実現しています。

こうした体制は、支援の質の維持だけでなく、職員にとっても安心して意見を言い合える環境づくりにつながっています。

資格だけではない、向き合う姿勢が活かされる現場

児童発達支援事業所で働く上で、資格は重要なスタートラインとなりますが、それ以上に大切なのが「子どもに向き合う姿勢」です。

実際、ゆめラボでは、未経験からスタートして活躍しているスタッフも多数います。教育・心理・福祉などを学んだ経験や、子育ての経験、前職での人との関わりが、療育の現場で十分に活かされています。

特に重視されるのは、「その子をまるごと受け止めたい」という思いです。発達に課題がある子どもたちは、言葉でうまく気持ちを伝えられなかったり、行動で思いを表現することがあったりします。そんな時に「なぜそうなるのか」と否定するのではなく、「どうすれば関われるか」と前向きに考えることができる人が、信頼される支援者として成長していきます。

また、療育の仕事は“結果がすぐに見える”ものではありません。時間をかけて関係性を築き、試行錯誤しながら小さな変化を積み重ねていくことが求められます。そのため、粘り強く、誠実に向き合う姿勢がある人ほど、この仕事のやりがいを深く感じられるようになります。

G-netでは、採用において「資格の有無」だけでなく「価値観の共感」や「人柄」も重視しています。

たとえば、子育てを終えた方が「子どもの成長にもう一度関わりたい」と療育の仕事にチャレンジしたり、前職で教育や医療に携わっていた方が「より寄り添った支援がしたい」と転職してきたりするケースもあります。OJTやマニュアル研修の体制が整っているため、未経験者も安心してスキルを身につけることが可能です。

「子どもの未来を支えたい」「成長の瞬間に立ち会いたい」という気持ちがある方なら、ゆめラボの現場にはきっと活躍できる場があります。何よりも大切なのは、“人の成長を信じる力”です。

子どもに対しても、自分自身に対しても、仲間に対しても、「この人には伸びしろがある」と思えるかどうか。

そのまなざしこそが、児童発達支援の現場で最も求められる“資格”だと私たちは考えています。

児童発達支援事業所の実際の仕事内容

児童発達支援事業所における支援は、決して一人の専門職だけで完結するものではありません。

子どもたちが抱える発達課題は多様であり、支援にも柔軟性と専門性が求められます。ゆめラボでは、保育士・児童指導員・作業療法士・言語聴覚士・児童発達支援管理責任者が連携し、それぞれの知見や経験を活かしながらチーム支援を行っています。

ここでは、実際に現場で活躍する主要職種ごとの具体的な業務内容と、その連携のあり方についてご紹介します。

児童発達支援管理責任者(児発管)の役割と現場での実践

児童発達支援管理責任者、通称「児発管」は、児童発達支援事業所において支援体制全体をマネジメントする重要な役割を担います。

児童発達支援管理責任の業務のスタートは、支援の土台となる「アセスメント」です。新規利用児が入所する際、そのお子さまの特性や行動パターン、過去の関わり、保育園での様子、家庭での悩みなど、さまざまな角度から丁寧に情報収集を行い、客観的かつ包括的な視点で支援の設計を行います。

このアセスメントをもとに「個別支援計画」が作成されます。内容には、短期・中期・長期の目標や、その達成のためにどのような支援を行うか、どの職種がどのように関わるかなどが細かく記載されており、ゆめラボの療育はこの計画に基づいて実施されます。児童発達支援管理責任は、この計画を定期的にモニタリング・評価し、必要に応じて見直しを行いながら、子どもの成長に応じた最適な支援を提供し続けます。

また、児童発達支援管理責任の仕事は書類作成にとどまりません。

教室全体の“パイプ役”として、保育士や指導員、OT・STとの情報共有を密に行い、支援の方向性が一貫しているか、現場で実際に困りごとが生じていないかなど、日々の運営に深く関与します。

現場の職員が抱える葛藤や悩みに耳を傾け、支援の質を向上させるための助言や調整も、児発管の重要な役割です。

保護者との面談対応も担います。入所時・定期更新時・モニタリング時には必ず面談を行い、子どもの成長や困りごとを丁寧に共有。保護者の想いを受け止めつつ、現場の意見と擦り合わせながら、信頼関係を構築していきます。ときには、家庭での関わり方や、医療機関への受診の提案を行うなど、生活全体を視野に入れたサポートが求められます。

さらに、ゆめラボの児童発達支援管理責任は外部機関との連携も重要視しています。保育園、療育センター、医療機関、相談支援専門員との情報交換やケース会議への参加を通して、地域での支援ネットワークの中でコーディネーターとして機能しています。

「計画をつくる人」ではなく、「つなぎ、育てる人」として、現場の真ん中で子どもの成長を見守る存在。それが、ゆめラボにおける児童発達支援管理責任の姿です。

保育士・児童指導員、個別療育の現場を支える実践者たち

保育士および児童指導員は、療育の現場で子どもと直接関わる“実践の担い手”です。

ゆめラボでは1回60分の個別療育を基本とし、その時間を子どもと支援者が1対1で向き合い、じっくりと関係性を育みながら支援を展開しています。子どもが安心して取り組めるよう、導入→課題活動→振り返りという流れをベースに、その子のペースに合わせた支援が構成されます。

療育内容は多岐にわたり、発語を促す遊び、体の使い方を育てる運動、集中力を養う机上課題、情緒の安定を目的としたリラクゼーション活動など、目的に応じた多様なアプローチが用意されています。

支援者は毎回のセッションで、子どもの反応や変化を丁寧に観察し、記録し、振り返ることで、次回以降の支援に反映させていきます。

この「支援記録」は、ただの業務報告ではなく、子どもに対する“まなざし”そのものです。「今日はこの課題に5分取り組めた」「こう声をかけたら気持ちが切り替わった」「○○の絵を見たときに笑顔が見られた」といった具体的な記録が、チーム内の情報共有や、保護者へのフィードバックに大きく活用されます。

こうした積み重ねが、子どもの変化に気づく力を育て、より質の高い支援へとつながっています。

保育士・指導員は、療育を行うだけでなく、保護者との信頼関係づくりにも関与します。

送迎時のちょっとした会話から、子どもの家庭での様子を聞き出したり、教室での取り組みを伝えたりと、日々の“共有”が子どもにとっての最適な支援の土台となります。

また、教室内では他職種と密に連携し、日々のミーティングやケース検討を通して、支援方針をすり合わせています。

子ども一人ひとりの「できた」を大切にし、「どうすればこの子に伝わるか」「この課題をどう楽しく乗り越えてもらうか」を日々探求している現場の保育士・指導員。その熱量と観察力、そして柔軟な発想こそが、ゆめラボの療育を支える原動力です。

作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)、専門職によるアプローチとチーム連携

作業療法士(OT)と⾔語聴覚⼠(ST)は、専門的な知識と技術を活かし、子どもたちの発達課題にピンポイントで対応する存在です。ゆめラボでは、個別療育の時間内にOTやSTが専属で関わるケースもあり、保育士や指導員と連携しながら総合的な支援を展開しています。

OTは、身体や感覚に関連する課題に対応します。バランス感覚、筋力、姿勢制御、微細運動といった“体を使う力”に加え、「自分の体をどう動かしているかを理解する力(ボディイメージ)」に着目したアプローチが行われます。トランポリンや平均台を用いた活動、ボール運動、工作、着替え練習など、日常生活に直結する動作を遊びの中で獲得していけるようサポートします。

一方、STは主に「ことば」と「コミュニケーション」の専門家として、発語・理解・やりとり・社会的な言語行動の発達を支えます。音を聞き分ける力、言葉の意味を結びつける力、相手の意図を読み取る力といった、言語活動の土台を育てる働きかけを行います。場合によっては、食事中の飲み込みや咀嚼といった嚥下機能への支援も行い、発達を生活の中で捉えた対応を行います。

OT・STはそれぞれの専門性に基づいて個別支援を行う一方で、他職種と積極的に連携します。たとえば、OTが保育士に「この子はバランスを取るのが苦手なので、サーキット遊びの中に体幹トレーニング要素を入れましょう」と助言したり、STが「発語を促すにはまずアイコンタクトのやりとりから始めるのが効果的です」といったフィードバックを提供したりと、現場の支援力向上に貢献しています。

また、療育後のミーティングで専門職が観察内容を共有し、支援方針を職種間で再調整することで、子どもにとって最適な“チーム支援”が実現します。

ゆめラボでは、「専門職が孤立しない」ことを大切にしており、誰かのサポートではなく、“チームの一員”として、共に悩み、共に考え、共に子どもの成長を支える関係が築かれています。

ゆめラボ東雲教室のご紹介

広島市南区の静かな住宅街に位置する「ゆめラボ東雲教室」は、落ち着いた環境と交通アクセスの良さから、多くの保護者にとって通いやすい児童発達支援事業所として親しまれています。

教室内は安全性と視覚的なわかりやすさを重視した設計がなされており、子どもたちが安心して過ごせる空間づくりに力を入れています。

ここでは、東雲教室の支援スタイル、スタッフの取り組み、そして子どもたちや保護者にどのような変化がもたらされているかを具体的にご紹介します。

個別療育60分の充実した支援体制と柔軟なプログラム

ゆめラボ東雲教室の最大の特長は、60分間の個別療育を軸とした支援体制です。

この60分間は、単なる「長時間」ではなく、子どもの集中力や情緒の波に合わせて柔軟に活動を調整できる“質の高い時間”として設計されています。

スタッフは、開始前の導入から活動の切り替え、終わりのまとめに至るまでの全過程を見据え、その子の特性や当日のコンディションに応じた支援内容を構築します。

支援内容には、感覚統合を取り入れた運動遊び、発達段階に合わせた机上課題、コミュニケーション練習、模倣あそび、生活動作(ADL)の練習など、多様な要素が組み込まれています。

たとえば、指示が入りづらい子どもには視覚的なスケジュール提示やジェスチャーを活用し、「見てわかる」「体感して理解できる」環境を整備。

言葉が出にくいお子さまに対しては、視線や音のやりとり、絵カードなどを用いながらコミュニケーションの入り口を広げていきます。

活動内容は毎回同じではなく、子どもの反応やその日の様子によって柔軟に変更されるのも東雲教室の特長です。

たとえば、落ち着かない様子が見られた場合には、まず運動活動でエネルギーを発散した後に机上課題に移るなど、「無理にさせる」のではなく「自然に取り組める」支援が行われています。

また、個別支援計画は定期的に見直され、子どもの成長や変化に合わせて目標や内容が更新されます。

計画づくりには、児発管・保育士・指導員がチームで関わり、多角的な視点からその子にとって最適な支援方針を導き出します。

このようにして構築された60分間の療育は、子どもにとって「自分のことをわかってくれている」と感じられる安心の時間となり、自信の積み重ねにつながっていくのです。

子どもをまるごと理解する支援観と専門的アプローチ

東雲教室の支援の根幹にあるのは、「子どもの今を否定せず、可能性を信じる」支援観です。

表面的な行動だけを見て判断せず、その背景にある感覚や気持ち、経験にまで目を向け、「なぜその行動が起きるのか」「どんな支援が必要なのか」を丁寧に見立てることから支援が始まります。

たとえば、椅子に座っていられない子どもに対して「ちゃんと座りなさい」と指示するのではなく、「なぜ座れないのか?」「その前に何をすると落ち着くのか?」という視点で支援が組み立てられます。

実際に、身体を動かすことで落ち着く傾向のある子どもには、事前にジャンプやボール転がしなどの感覚刺激を取り入れた活動を行い、その後に着席しての課題に取り組むことで成功体験を引き出しています。

また、支援にはTEACCH(構造化)や感覚統合、CO-OP(協同作業型の課題解決アプローチ)などの理論が根拠として取り入れられており、根拠に基づいた実践が展開されています。

TEACCHでは、「いつ、どこで、何をするか」が明確に提示されるようスケジュールや作業スペースを構造化し、不安を軽減します。

感覚統合の観点では、特定の感覚刺激に敏感・鈍感な子どもに対して適切な刺激量を調整し、「環境の中で自分をコントロールできる」力を育てています。

CO-OPでは、「手を洗う」「靴を履く」といった生活課題に対して、子どもと一緒に「どうすればできる?」を考え、手順を視覚的に提示したり練習を重ねたりすることで、実際の生活に役立つ力を育てています。

こうした取り組みの結果、「順番が待てるようになった」「活動中に落ち着いて座っていられるようになった」「お友達と“貸していいよのやりとりができた」といった変化が日々見られています。支援の質が高いことは、保護者の声にも反映されており、「家庭でも落ち着いてきた」「できることが増えてうれしい」といった喜びの声が多く寄せられています。

チーム支援と保護者との連携が生む安心の場づくり

ゆめラボ東雲教室では、すべての職種が連携し、「チーム支援」によって子ども一人ひとりを支えています。

児童発達支援管理責任者(児発管)、保育士、児童指導員、場合によっては作業療法士や言語聴覚士なども含めて、それぞれの専門性を活かしながら支援方針をすり合わせ、実践へとつなげていくプロセスが日常的に行われています。

たとえば、あるお子さまの「バランス感覚が弱くて姿勢が不安定」という課題に対して、職員同士でアイデアを出し合い、「体幹を鍛える遊びを日常的に取り入れてみよう」といった支援方針が立案されます。実際にそれが支援に取り入れられた後は、児発管が計画に反映し、保護者とその意図や成果を共有するという、一連の流れがスムーズに行われる体制が整っているのです。

さらに、職員同士の風通しも良く、「こんな対応がうまくいかなかった」「こういう関わりが有効だった」といった振り返りを気軽に共有できる文化が根づいています。新人スタッフにも声をかけやすく、チームの一員として意見を歓迎する雰囲気があるため、経験の浅い職員も安心して現場に馴染んでいくことができます。

保護者との関係づくりにも力を入れており、親子通所のスタイルを活かして日々の送迎時の会話や定期面談、支援の振り返りの機会を通して、保護者の不安や悩みに寄り添いながら、支援の方向性をともに考えていく姿勢を大切にしています。

保護者からは「いつでも相談しやすい」「自分の子どもを大切に思ってくれているのが伝わる」といった声も多く、安心感のある教室づくりが実現しています。

通所している子どもたちは、自閉スペクトラム症(ASD)、ADHD、言語発達の遅れ、感覚過敏・鈍麻など、さまざまな特性を持つ未就学児が中心です。

初めての場所が苦手だったり、他人とのやりとりが難しかったりする子どもたちが、少しずつ自信をつけ、自分のペースで安心して成長していける場所――それがゆめラボ東雲教室です。

ゆめラボ宇品教室の紹介

広島市南区に位置する「ゆめラボ宇品教室」は、市電やバスでのアクセスが非常に良く、広島電鉄「県病院前」電停のすぐそばという立地にあります。

周囲には住宅街や保育施設、医療機関が充実しており、地域との連携もしやすい環境が整っています。

教室の空間は広々としており、安全性・視認性・構造化を意識したつくりで、子どもたちが安心して活動に取り組める環境が整えられています。

ここでは、宇品教室ならではの支援スタイルや、子ども・保護者・スタッフに与えるプラスの影響について詳しくご紹介します。

個別療育×小集団のハイブリッド支援で社会性を育む

ゆめラボ宇品教室の大きな特長は、ゆめラボの基本である「60分間の個別療育」を重視しながらも、小集団療育を段階的に取り入れている点です。

お子さま一人ひとりの支援目標や発達段階に合わせて、1対1の安心できる環境から徐々に「他者との関わり」へとステップアップできるよう設計されています。

たとえば、個別療育の時間に取り組んでいる遊びや課題が「神経衰弱」や「カルタ」「すごろく」などに変化すると、それは単なる遊びではなく、「順番を待つ」「勝ち負けの感情を経験する」「相手の様子を意識する」といった社会性の土台を育てる活動へとつながります。ルールのある遊びを通して“集団の中でどう振る舞うか”を体験的に学ぶことができるため、幼稚園・保育園や将来の就学に向けた準備にもつながっています。

小集団の活動は決して“一斉指導”ではなく、必ず複数の職員が見守る体制がとられています。集団が苦手な子には無理に参加を促すのではなく、「見るだけ」「近くで一緒に準備する」といった段階的な関わりからスタートし、少しずつ自信を積み重ねるサポートが行われます。

あるお子さまは当初、集団の場に強い不安を抱いていましたが、事前に活動内容の写真提示や予告を丁寧に行うことで、少しずつ「自分からやってみたい」という気持ちが芽生えるようになりました。

このような「個別」と「集団」を掛け合わせた柔軟な支援は、宇品教室ならではの強みです。

子どもが無理なく新しい経験にチャレンジできるよう、「できた」のタイミングを見逃さず支援計画に反映していく姿勢が、日々の療育の質を高めています。

遊びの中で生きる力を育てるプログラムデザイン

宇品教室では、「遊び=学び」という考え方に基づき、すべての活動が目的を持った支援として設計されています。

感覚遊びを通じた情緒の安定、机上課題による集中力の育成、身体を動かすことで得られる自己調整の力など、それぞれの活動には子どもの“今”と“これから”に必要な力を育てる意図があります。

たとえば、机上課題ではただ「椅子に座る」ことを目標にするのではなく、まずは「座る前に身体を動かす」「達成感のある課題を取り入れる」「視覚的にわかりやすい手順を提示する」といった配慮がなされています。

支援は常に子ども目線で設計されており、苦手なことを無理にやらせるのではなく、“楽しい”“やってみたい”という気持ちを引き出す工夫が随所にあります。

また、感覚統合をベースとした遊びでは、前庭覚(バランス)や固有覚(身体の位置感覚)など、通常の生活では気づかれにくい部分の発達を促します。

トランポリン、平均台、ボールプール、触覚遊びなどが組み合わされており、それぞれが「感覚の気づき」と「身体のコントロール」を目的とした支援となっています。

こうした遊びの中での経験は、子どもにとって「できた」「わかった」という達成感をもたらし、自信や自己肯定感へとつながります。

実際、ある保護者からは「今まではすぐに諦めていたのに、最近は『できるかも』と思えるようになってきました」という声も聞かれました。

ゆめラボ宇品教室の支援は、“遊んでいるようで学んでいる”“楽しんでいるうちに育っている”――そんな成長のかたちを大切にしています。

保護者との連携とチームの力で育つ安心の教室づくり

宇品教室では、子どもへの支援と同じくらい「保護者支援」にも力を入れています。

療育は、事業所だけで完結するものではありません。家庭での困りごと、育児の悩み、子どもへの関わり方に悩む保護者をしっかりと支えることが、子ども自身の安心にもつながると考えています。

そのため、送迎時の何気ない会話や定期面談の機会、支援報告書のフィードバックを通じて、家庭との連携を積極的に図っています。「最近、家でも言葉が増えてきました」「兄弟との関係が落ち着いてきました」といった保護者からの声が現場に届くたびに、支援の成果が家庭にも波及していることを実感でき、スタッフにとっても大きな励みになっています。

また、宇品教室は職員同士の連携や支え合いの文化がとても強い教室です。児童発達支援管理責任者(児発管)、保育士、児童指導員などが対等な立場で意見を交わし合い、「この子のいいところを見つけて伝える」「小さな成長を一緒に喜ぶ」といった関わりが自然と根づいています。ケース検討会では、「最近こんな変化があった」「こういう支援をしてみたらどうか」といった活発なやり取りがあり、現場全体で子どもの成長を喜び合う雰囲気があります。

新人スタッフへのフォローも丁寧に行われており、「療育は初めて」という方でも安心して働けるよう、OJTやマニュアル整備、先輩スタッフの同行支援などが整っています。実際に、異業種から転職してきたスタッフが、宇品教室の温かい風土の中で自信を深め、活躍している例も多くあります。

「集団が苦手」「人と関わることに不安がある」、そんな子どもたちが「ここなら安心」「ちょっとやってみたい」と思える場所。

それが、ゆめラボ宇品教室です。個別支援で自信を育て、小集団での経験で社会性を広げる。そして保護者とともに“その子らしい成長”を見守っていく。そんな支援のかたちが、宇品教室にはあります。

まとめ

ゆめラボ宇品教室をはじめとする広島県の各教室では、発達に支援が必要な子どもたちが日々自分のペースで、少しずつ前に進んでいます。

その成長の一歩一歩には、寄り添い、支え、信じてくれる大人の存在が欠かせません。

そしてその役割を担うのが、児童発達支援という仕事に向き合う私たちのようなスタッフです。

児童発達支援は、保育や医療、福祉、教育の要素が混ざり合った領域です。そこには、「子どもを理解したい」「この子に合った関わりを探したい」という純粋なまなざしと、「家庭と協力しながら長い目で子どもの育ちを支える」という責任感が必要です。ゆめラボでは、そんな想いを持つすべての職員が、自分の個性と専門性を活かしながら、チームで支援に取り組んでいます。

ゆめラボの療育の中心にあるのは、「個別療育60分」という、他にはないこだわりです。これは、1回1回の支援の中で、子どもの反応を見て、状態に合わせてプログラムを調整し、その場で生まれる感情や成長に丁寧に寄り添うための時間です。時間をかけるからこそ見えてくる表情、関係性、そして「できた!」の瞬間。それらを大切にしながら、子どもが自信を持ち、自分らしく成長していける支援を行っています。

また、各教室にはそれぞれの特色があります。東雲教室では感覚統合や視覚支援を軸に、子どもたちが安心して過ごせるような空間づくりに力を入れています。宇品教室では、小集団活動の中で社会性を育む仕組みが整えられており、「他者と過ごす練習の場」として機能しています。矢野南教室では、新しい教室ならではの柔軟さとチームづくりの風土があり、職員一人ひとりが「この教室をより良くしたい」という思いをもって関わっています。

こうした教室の運営を支えているのが、株式会社G-netです。G-netは「夢の創造と実現」という理念のもと、学びの支援から発達支援へと活動の幅を広げてきた企業です。

この理念は、単なるスローガンではなく、日々の支援や人材育成の現場で、具体的なかたちとして息づいています。失敗を責めず、挑戦を称える文化。上司も部下も関係なくアイデアを出し合える風通しの良さ。何より、「スタッフ自身の成長が、子どもの成長を支える力になる」という考え方。こうした価値観の中で働くからこそ、職員はやりがいを感じ、自分らしく働き続けることができるのです。

実際、ゆめラボでは未経験からスタートして活躍しているスタッフが数多く在籍しています。「保育士資格を取ったもののブランクがある」「教育系の学部を卒業したが、一般企業に就職した」「子育てが一段落して、もう一度子どもと関わる仕事がしたい」、そんな方々が、それぞれの思いや経験を活かしながら、現場で活躍しています。資格やキャリアも大切ですが、それ以上に大切にしているのは「目の前の子どもと、真剣に向き合いたい」という気持ちです。

ゆめラボの支援は、職員だけで行うものではありません。子ども、保護者、地域、そしてチーム全体がつながることで初めて、支援の効果が最大限に発揮されます。「子どもたちの未来を支える」という目的のもと、それぞれが役割を持ち、尊重し合い、支え合う。そのような職場で、あなたも一緒に働いてみませんか?

子どもたちの未来のために、今、あなたの力が必要です。

ぜひ、ゆめラボの現場を一度見に来てください。きっと、あなた自身の「新しいやりがい」と出会えるはずです。

ゆめラボの求人検索はこちら

📞 電話:0859-57-7472(月曜~土曜日9:00-18:00)

各教室の情報が満載!

公式SNS

お問い合わせ

お子さまの発達についてのご相談・見学のご予約はこちら

お悩みなど、お気軽にご相談ください