発達支援における兄弟児のサポート|家庭でできる支援と療育の工夫

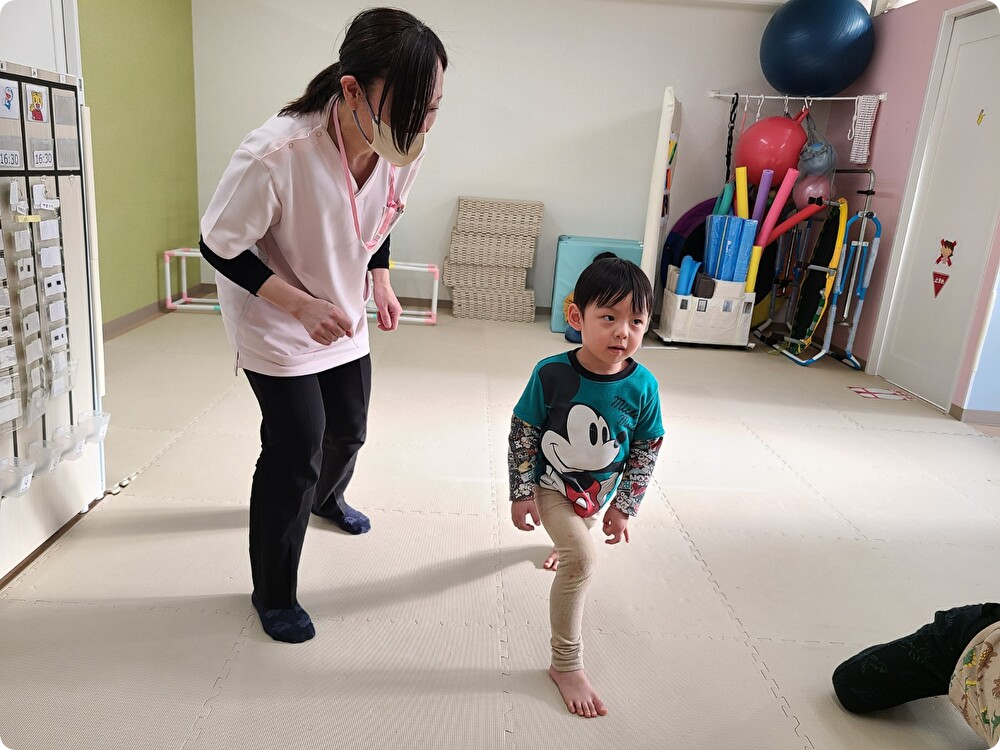

児童発達支援事業所ゆめラボでは、療育の現場だけでなく、ご家庭での関わり方にも大きな価値を感じています。

特に兄弟姉妹がいるご家庭では、「下の子の療育に時間を取られて上の子と過ごす時間が減ってしまう」「兄弟の理解をどう深めたらいいかわからない」といったご相談が多く寄せられます。

このページでは、兄弟児がいる家庭における支援のあり方や、バランスの取れた関係づくりのヒントを、療育の専門的な視点からわかりやすく解説します。

INDEX

兄弟児との関わりでよくある悩み

発達支援の現場で多く耳にするのが、「兄弟のバランスが難しい」という声です。保護者の方は、特性のあるお子さまをサポートしながら、他の兄弟児にも愛情を注ぎたいと感じています。

しかし現実には、支援や通所、日々の生活に追われ、兄弟児の心のフォローまで十分にできないことも少なくありません。

ここでは、そんなご家庭で起こりやすい“3つの悩み”を紹介します。

「手がかかる子」に意識が向いてしまう

発達に特性のあるお子さまは、生活の中でサポートが必要な場面が多く、自然と保護者の注意や時間が集中しがちです。

「気づけば下の子ばかり見ている」「上の子に“ちょっと待ってね”と言う回数が増えた」——そんな経験をした方も多いでしょう。この状態が続くと、兄弟児が「自分は見てもらえない」「どうせ話しても聞いてもらえない」と感じてしまうことがあります。

短い時間でもいいので、「あなたの話を聞きたい」「一緒に過ごしたい」というサインを日常の中で伝えることが、兄弟児の安心につながります。

兄弟児が“我慢役”になりやすい

「お兄ちゃんだから」「お姉ちゃんなんだから」という言葉は、兄弟児にとって大人の期待を背負う重たい言葉になることがあります。

小さい頃から我慢することが当たり前になると、自分の気持ちを表現することが難しくなるケースもあります。我慢してくれた時には「ありがとう、助かったよ」と気持ちを受け止めること。

そして「次はお兄ちゃんの番だね」「あなたの話も聞かせて」と、バランスの取れた関わりを心がけることが、長期的に良い関係を築く鍵になります。

兄弟間でのトラブルや衝突

兄弟げんかはどの家庭にもあるものですが、発達の特性が関係する場合は、トラブルが続いたり、感情的になりやすい傾向があります。

感覚の感じ方や理解のスピードに差があることで、「分かってもらえない」「すぐ怒られる」と双方がストレスを感じることもあります。重要なのは「どちらが悪いか」を決めることではなく、「どうすれば次はうまくいくか」を一緒に考える姿勢です。

冷静に状況を整理し、子ども同士が少しずつ歩み寄れるようサポートしていくことが大切です。

家庭でできる兄弟児へのサポート

児童発達支援事業所ゆめラボでは、家庭内で無理なく取り入れられるサポートを大切にしています。

兄弟児が“我慢する側”ではなく、“理解し合える仲間”として関わっていけるよう、日常の中でできる工夫を積み重ねることがポイントです。

以下の方法は、どのご家庭でもすぐに実践できるサポートの一例です。

「一人ひとりの時間」を意識してつくる

兄弟児と過ごす時間は、特別なイベントでなくても構いません。買い物に一緒に行く、夕食を手伝ってもらう、寝る前に少し話す——そんな小さな関わりが、兄弟児の心の支えになります。

「あなたと過ごす時間を大切にしているよ」というメッセージを言葉と行動で伝えることが、信頼関係を深める一番の近道です。短時間でも「あなたの番」の時間を持つことで、子どもの安心感と自信を取り戻すことができます。

兄弟児を「支援の一員」にしない

発達に特性のあるお子さまの支援をしていると、「お兄ちゃん助けて」「一緒に手伝って」と頼む場面も増えます。

しかし、これが日常化すると兄弟児に“責任”や“負担”を感じさせてしまうことがあります。兄弟児には支援者ではなく「家族の一員」として自然に関わる機会を持たせることが大切です。

「ありがとう」「一緒に遊べて楽しかったね」と感謝や共感の言葉をかけることで、兄弟児が前向きに関われる関係が生まれます。

兄弟それぞれの個性を認める

子どもたちは、それぞれ違う得意・不得意を持っています。

兄弟同士で比較されると、どちらかが「自分は劣っている」と感じてしまうことがあります。

「○○くんは絵が上手だね」「△△ちゃんはお話を聞くのが上手だね」など、それぞれの強みを具体的に伝えると、自己肯定感が高まります。比較ではなく「その子の良さを見つけて伝える」ことが、兄弟関係の土台を優しく支えます。

療育を受ける子と兄弟児をつなぐ関わり方

児童発達支援事業所の療育は、お子さま本人だけでなく、兄弟児や保護者も含めた“家族全体の支援”として位置づけられています。

家庭の中でも、療育の考え方を取り入れることで、兄弟同士の関わりをより良いものに変えることができます。

一緒に「できたね!」を共有する

子どもの成長を家族で共有することは、兄弟児にとっても大切な体験です。

「今日は最後まで座っていられたよ」「片づけが一人でできたよ」といった小さな成功を、兄弟児にも伝えてあげましょう。

そうすることで、「自分の弟(妹)は頑張っているんだ」と理解が深まり、自然と応援する気持ちが育ちます。兄弟全員で“できた!”を喜ぶ瞬間が、家庭全体を温かくするきっかけになります。

兄弟児の理解を助ける伝え方

発達特性の違いを説明する際には、「特別なこと」ではなく「その子の個性」として伝えるのがポイントです。

「○○くんは大きな音が苦手なんだ」「順番を待つのが少し難しいけど頑張ってるよ」といった具体的な言葉が理解を助けます。

説明の仕方ひとつで、兄弟児が感じる印象は大きく変わります。正しく理解することは、相手を思いやる第一歩です。

家族全員で取り組む「小さな約束」

家庭内でルールを作るときは、無理のない“できる約束”から始めましょう。

「順番を守る」「ありがとうを言う」「嫌なときは“やめて”と伝える」など、誰にでもできるルールが理想です。

この“共通ルール”があることで、兄弟間のトラブルが減り、家庭内に安心したコミュニケーションが生まれます。兄弟同士で助け合う体験は、社会性や思いやりの発達にもつながります。

まとめ|家庭で育つ「兄弟の思いやり」を大切に

兄弟児との関わりは、家庭の中で最も身近な“社会の練習”です。兄弟それぞれの気持ちを尊重し、日々の中で「ありがとう」「うれしい」「頑張ったね」と伝え合うことが、家族の絆を育てます。

児童発達支援事業所ゆめラボでは、兄弟児や保護者を含めた“家庭支援”を大切にし、一人ひとりの成長を多方面からサポートしています。ご家庭での関わり方に悩んだときは、ぜひゆめラボにご相談ください。

一緒に、笑顔と安心があふれる家庭づくりを進めていきましょう。

📞 電話:0120-303-519(平日10:00〜18:00)

📩 お問い合わせフォーム:https://yumelabo.jp/contact/

💬 LINE相談:https://page.line.me/648kqdcw

各教室の情報が満載!

公式SNS

お問い合わせ

お子さまの発達についてのご相談・見学のご予約はこちら

お悩みなど、お気軽にご相談ください