ゆめラボで働くという選択|第2回 保育士・児童指導員の求人選び|子どもと向き合える職場の見つけ方

「子どもとしっかり関わりたい」「今の職場では業務に追われて、それができていない」そんな想いを抱える保育士・児童指導員の方へ。

本記事では、子どもと真正面から向き合うための職場の条件とは何かを掘り下げてご紹介します。

第1回では、無理なく働き続けられる制度や職場のあり方に注目しましたが、第2回では「支援の中身」に焦点を当てます。

ゆめラボで実現されている“子ども中心”の療育スタイルや、職員が関わりに集中できる仕組みとは。

子どもとの関係性を大切にしながら、保育士・児童指導員としてやりがいを感じられる職場の見つけ方をお届けします。

▼第1回はこちら

INDEX

保育士・児童指導員が「子どもと向き合える」ってどういうこと?

子どもと向き合う支援とは、単に一緒に過ごす時間があるというだけではありません。

本当に向き合うとは、その子の思いや行動の背景に目を向け、目の前にいるその子だけに集中できる状態を指します。

では、そのために必要な職場環境や考え方とはどのようなものか。

ゆめラボが実践する支援スタイルから、その答えを探ります。

子ども一人ひとりにじっくり向き合える療育の体制

「次の支援の準備に追われて子どもの話をゆっくり聞けない」、そんな経験はありませんか?

ゆめラボでは、支援に追われるのではなくじっくり向き合う”ことができる環境を整えています。

ゆめラボでは、子どもの行動や状態を「できる・できない」で判断するのではなく、その子の感じ方や背景に寄り添った支援を大切にしています。

子ども一人ひとりの違いを受け止め、安心して過ごせる環境を整えることが、私たちの療育の基本姿勢です。

指導ではなく「寄り添い」が重視される支援

子どもが落ち着かない、課題に集中できない…そんなとき、まず必要なのは「できるようにさせる」指導ではなく「なぜ難しいのか」を知ろうとする寄り添いです。

ゆめラボでは、子どもを型にはめるのではなく、その子の特性や気持ちを理解し、安心して過ごせる関わり方を重視しています。

感覚の違い、不安の強さ、生活リズム、子どもがうまくできない理由は1人ひとり異なります。

支援の正解を押しつけるのではなく、寄り添いながら一緒に「できる」に近づいていく。それが、ゆめラボの支援の原点です。

観察と振り返りが自然にできる療育環境

丁寧な支援には、丁寧な「気づき」が欠かせません。

ゆめラボでは、支援後にしっかりと振り返る時間が確保されており、職員間での共有も日常的に行われています。

観察した内容を記録し、毎回の支援で「どこが変化したか」「何がこの子にとって効果的だったか」を蓄積。

このサイクルがあることで、表面的な行動だけでなく、子どもの内面を深く理解した支援につながります。

チーム全体で「気づきの質」を高めていけるのが、ゆめラボの療育環境です。

ゆめラボならではの子ども主体の療育スタイル

ゆめラボが大切にしているのは、「この子にとって本当に必要な支援は何か?」を全職員が共通認識として持つことです。

基本方針としては、1回60分の個別療育を中心とし、子どもの特性や目標に合わせた支援計画を立てています。

一人ひとりの発達段階や感覚の特性を理解し、決められた枠組みに当てはめるのではなく、その子にとって最適な関わり方を模索することが、ゆめラボの療育の核です。

マニュアルに依存せず、現場で感じたこと・気づいたことをそのまま活かせる柔軟な支援スタイルが、子ども主体の療育を支えています。

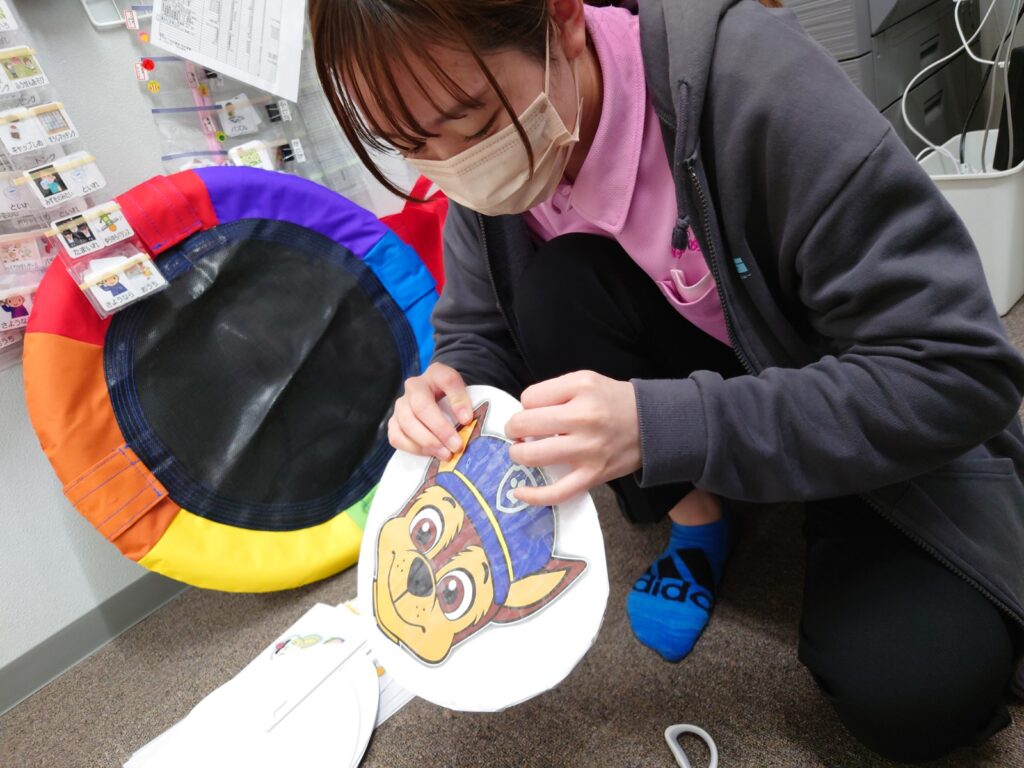

1対1の個別療育を基本にした深い関わり

ゆめラボの基本は1回60分間の個別療育です。

担当職員が1対1で子どもとじっくり関わりながら、学習・感覚・運動・コミュニケーションなど、複数の視点から支援を行います。

この時間は、子ども一人にとって安心してチャレンジできる環境であり、職員にとってもその子の変化や成長を深く観察できる貴重な時間です。

誰かに気を取られることなく、一人ひとりと丁寧に向き合う時間が確保されていることで、「その子らしさ」に自然と気づける支援が可能となります。

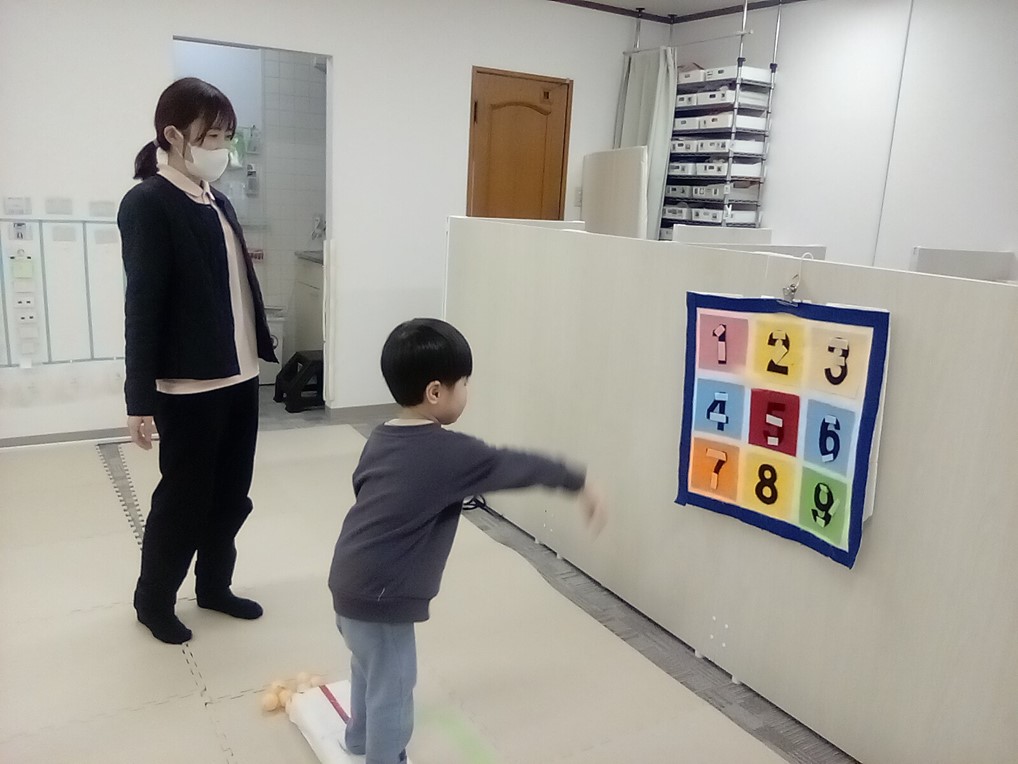

小集団支援も取り入れています

教室によっては、個別支援の時間帯に、同じ時間に通うお友達同士で自然な関わりが生まれるような小集団療育も取り入れています。

個別療育がベースでありながらも、集団活動を通して「相手の存在を感じる」「他者の意見を聞く」「ルールを知る」といった力を育むことができます。

保育士や児童指導員は、子ども同士のやり取りにも寄り添いながら、その子が社会の中で安心して過ごすための支援のあり方を一緒に考えています。

1日型の療育プログラムも実施

ゆめラボの一部の教室では、午前から午後まで過ごす「1日型の療育」も導入しています。

こうしたスタイルの教室では、遊び・課題・運動・食事・排泄といった生活全体を支援の対象とし、子どもが自然な生活の中で学び、育つことを目的としています。

「食事で苦手なものをどう克服するか」「トイレのタイミングをどう伝えるか」など、日常生活に根ざした支援は、保護者にとっても安心につながる要素のひとつです。

一日の流れの中で、職員と子どもがじっくり関わることで、生活リズムや自己表現の力も少しずつ育まれていきます。

このように、ゆめラボでは教室ごとの特色を活かしながら、子ども一人ひとりに最適な支援の形を柔軟に設計しています。

「個別にしっかり関わる」「小集団の中で育てる」「生活を支援する」、どのスタイルもその子の未来を見据えた支援であることに変わりはありません。

職員もまた、子どもと関わる中で“支援の幅”と“視野”を自然と広げていくことができるのです。

保育士・児童指導員としての成長とやりがい

子どもと向き合うためには、自分自身の成長も欠かせません。

ゆめラボでは、職員一人ひとりの学びやキャリア形成を大切にしています。

現場経験だけでなく、理論や多職種との連携も含めた“広がりある支援者”を目指せる環境があります。

実践と研修をバランスよく積める環境

社内研修では、発達支援に関する基礎知識からTEACCH、感覚統合、SSTなどの実践的な内容まで幅広く学べます。

経験の浅い方も、段階的にスキルを高められるようなカリキュラムが用意されています。

また、現場での気づきをすぐに学びに変えられるため、実践と理論がつながりやすいのも特徴です。

多職種連携で広がる支援の視点

言語聴覚士や作業療法士、心理士など、異なる専門職との関わりを通じて、自分の視点では見えなかった子どもの一面に気づくことができます。

職種の壁がなく、支援をチームで行うことが当たり前だからこそ、「支援の幅」も「考え方の深さ」も自然に広がっていきます。

定期的なフィードバックと対話の文化

月1回の面談や日々のミーティングを通じて、管理者や先輩スタッフと常に対話ができる環境が整っています。

頑張っていることをきちんと見てくれる、困ったときに声をかけてくれる。

そんな信頼関係があるからこそ、自信を持って支援に向き合えるようになります。

まとめ|子どもと向き合うために、選ぶ職場がある

「子どもと丁寧に向き合いたい」、その想いを実現するには、支援の方法だけでなくそれを支える職場の仕組みや文化が必要です。

ゆめラボは、子どもと関わることの楽しさ・奥深さを大切にしながら、職員が安心して働ける環境づくりにも力を入れています。

支援の質を追求しながら、自分自身も成長していきたい。そんな方にとって、ゆめラボはきっと“働く選択肢”の一つになるはずです。

次回(第3回)は「児童発達支援管理責任者」としてのキャリアと成長の道筋をご紹介します。

▶ 現在募集中の教室はこちら

https://yumelabo.jp/requirements/

▶ 採用紹介ページはこちら

https://yumelabo.jp/recruit/

📩 お問い合わせフォーム:https://yumelabo.jp/contact/

💬 LINE相談:https://page.line.me/648kqdcw

各教室の情報が満載!

公式SNS

お問い合わせ

お子さまの発達についてのご相談・見学のご予約はこちら

お悩みなど、お気軽にご相談ください