療育の知識は入社後に深めればOK|ゆめラボで身につく専門スキル5選

「児童発達支援事業所の仕事に興味はあるけれど、療育の知識がないから不安」「子どもと関わるのは好きだけれど、専門用語が難しそう」――そんな理由で一歩を踏み出せずにいる方も多いと思います。

児童発達支援事業所ゆめラボでは、入社時点で完璧な療育の知識を持っていることは前提にしていません。大切なのは、子どもの成長を一緒に喜べること、学び続けたい気持ちがあることです。

このページでは、ゆめラボの求人に興味を持っている方に向けて、入社後に現場で身につけていける専門スキルを5つに整理して紹介します。

児童発達支援事業所でのキャリアを考えるうえでの参考にしてみてください。

INDEX

入社前から「完璧な療育の知識」はいらない理由

まずは、「なぜ入社前から詳細な療育の知識がなくても良いのか」というところからお話します。

児童発達支援事業所の支援は、教科書の通りに進むものではなく、目の前のお子さんに合わせて工夫していくプロセスの積み重ねです。

ゆめラボでは、現場での経験と研修を通して、少しずつ知識とスキルを積み上げていきます。

スタート地点は「子どもが好き」「支えになりたい」という思い

ゆめラボで活躍しているスタッフの中には、入社前に療育の現場経験がなかった人もたくさんいます。

共通しているのは、「子どもの成長を応援したい」「発達が気になる子どもとご家族の支えになりたい」という思いです。

専門的な部分は、児童発達支援事業所で働きながら学んでいくことができます。最初から知識を完璧にしようとする必要はありません。

実際の子どもとの関わりが一番の教科書

本や講義で得た知識も大切ですが、実際にお子さんと関わる中で気づくことは、それ以上に大きな学びになります。

「この声かけだと落ち着きやすい」「この準備をしておくと参加しやすい」など、現場での小さな発見を積み重ねることで、療育の理解は深まっていきます。

児童発達支援事業所ゆめラボでは、先輩スタッフと一緒に活動を振り返りながら、支援の意味や狙いを確認していく時間も大切にしています。

チームで話し合いながら専門性を育てていく

一人だけで高い専門性を抱えるのではなく、チーム全体で知識や経験を共有していく文化があることも、ゆめラボの特徴です。

ケース会議やミーティングでは、「なぜこの行動が出ているのか」「どんな関わり方が考えられるか」を一緒に考えていきます。

自分一人で答えを出すのではなく、みんなで支援の引き出しを増やしていくことで、自然と専門性が積み上がっていきます。

スキル1:感覚統合の視点を活かした支援

ゆめラボの療育では、感覚統合の考え方をベースにしたプログラムを多く取り入れています。

「じっと座っていられない」「音や光に過敏」「手先の動きがぎこちない」などの背景には、感覚の感じ方や処理のしやすさが影響していることがあります。

感覚統合とは何かを現場でイメージしながら理解する

感覚統合について、入社時点で専門書レベルの理解は必要ありません。

まずは「体を大きく動かす遊び」「揺れや回転」「触覚を使う活動」などを通して、子どもの反応を観察しながら、感覚の特徴をつかんでいきます。

研修や資料を組み合わせることで、「なぜこの遊びがこの子に合っているのか」が少しずつ見えてきます。

遊びの中で感覚を経験する療育プログラム

トランポリン、バランスボール、平均台、マット、サーキット遊びなど、感覚統合の視点を取り入れた活動を多数行っています。

スタッフは、お子さんの表情や動き方を見ながら、速度・高さ・回数などを調整し、「ちょうどよい負荷」になるよう工夫します。

活動後の落ち着き方や集中のしやすさも含めて振り返ることで、感覚統合の意味を実感を伴って理解できるようになります。

過敏さ・鈍さへの関わり方を学ぶ

触られることが苦手な子、音にびくっとしやすい子、体の動きのコントロールが難しい子など、感覚の特徴は一人ひとり違います。

ゆめラボでは、むりにチャレンジを押しつけるのではなく、お子さんの表情やサインを読み取りながら、「今できる一歩」を探していきます。

このプロセスの中で、感覚への配慮の仕方や、チャレンジを支える声かけの仕方が身についていきます。

スキル2:構造化で見通しをつくる支援

児童発達支援事業所の療育では、「今、何をする時間か」「次に何が起きるか」が見えにくいことで不安が高まり、行動が乱れやすくなることがあります。

そのため、ゆめラボでは構造化の考え方を使って、見通しを持ちやすいスケジュールや活動を工夫しています。

1日の流れを「見える形」にする

ホワイトボードやカードを使って、「始まりの会→活動→片付け→帰りの会」といった流れを示したり、時計やタイマーと組み合わせて時間の感覚をサポートしたりします。

お子さんが視覚的に流れを確認できることで、「あとどれくらい」「次は何をする」を理解しやすくなり、落ち着いて過ごしやすくなります。

スタッフは、どの順番ならスムーズに活動に入りやすいかを試しながら、より過ごしやすい構成を探していきます。

活動の手順をわかりやすく示す工夫

工作や学習、運動などの場面では、「①イスに座る」「②先生の話を聞く」「③道具を配る」「④やってみる」といった手順を、絵カードや写真で示すことがあります。

言葉だけで説明すると情報が一気に入ってきて混乱しやすいお子さんも、視覚的に手順を確認できると行動に移しやすくなります。

こうした手順の分解と提示の方法は、現場で試行錯誤しながら身についていくスキルです。

ルールや約束を共有するツールづくり

集団活動の前には、「お話を聞くときはイスに座る」「お友だちが使っている物を取らない」など、その時間の約束を短くまとめて共有します。

このとき、文章だけでなくイラストや記号を使うことで、まだ文字が読めないお子さんにも伝わる形にしていきます。

スタッフ同士で「この表現の方が伝わりやすかった」などと共有しながら、児童発達支援事業所としての支援の引き出しを増やしていきます。

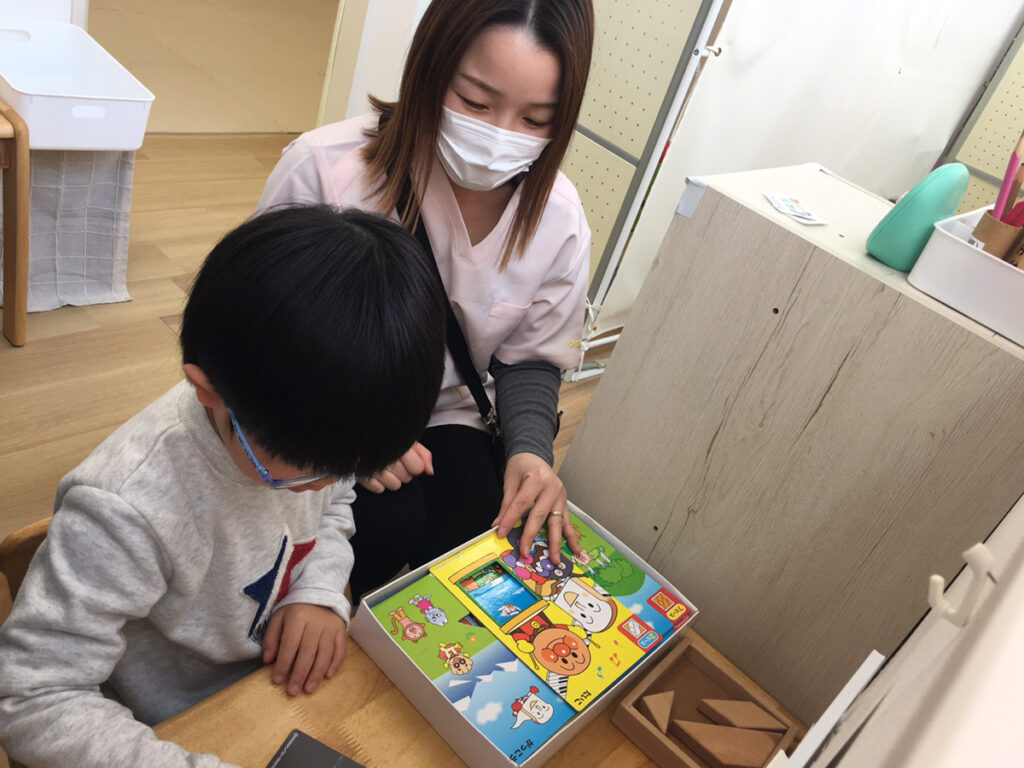

スキル3:視覚支援のアイデアと実践

児童発達支援事業所ゆめラボでは、視覚情報を活用した支援を数多く取り入れています。

言葉の説明だけでは伝わりにくい場面でも、「見てわかる」形にすることで、お子さん自身が状況を理解しやすくなります。

ピクトグラム・写真・実物の使い分け

同じ「視覚支援」といっても、ピクトグラムが分かりやすい子もいれば、実物や写真の方がイメージしやすい子もいます。

ゆめラボでは、お子さんの理解度や反応を見ながら、どのレベルの視覚刺激が適しているかを探っていきます。

こうした使い分けの感覚は、実際の支援を経験する中で少しずつ身についていきます。

注目しやすい掲示の配置や見せ方

視覚支援は「作って貼れば終わり」ではなく、どこに、どの高さで、どのタイミングで見せるかも重要です。

活動場所の近くにスケジュールを貼る、席から見えやすい位置にルールカードを掲示するなど、視線の動きや動線も考えながら配置を工夫します。

こうした環境の工夫も、先輩スタッフからアドバイスを受けつつ、現場で感覚をつかんでいくことができます。

自分で選べる仕組みづくり

「今日の活動を自分で選ぶ」「休憩方法を選ぶ」など、カードやボードを使って選択肢を提示することで、お子さんの主体性を引き出す支援も行っています。

「どのくらいの数なら選びやすいか」「選ぶ前にどんな声かけをするとよいか」などを考えながら、選択の場面を組み立てていきます。

このような視覚支援は、実践と振り返りを繰り返すことで、自然とアイデアが増えていきます。

スキル4:ペアレントトレーニングと保護者支援のスキル

児童発達支援事業所ゆめラボでは、お子さんへの療育だけでなく、保護者支援にも力を入れています。

ペアレントトレーニングや個別面談を通して、家庭での関わり方や声かけの工夫を一緒に考えていきます。

保護者の思いや困りごとを受け止める姿勢

保護者の方は、子育てへの不安や迷いを抱えながら相談に来られます。

「どうしてあげればいいかわからない」「つい強く叱ってしまう」といった気持ちを言葉にしてもらうことも、支援の大切な一歩です。

ゆめラボでは、児童発達支援管理責任者や先輩スタッフが中心となり、保護者とのコミュニケーションの進め方を実際の場面を通して学ぶことができます。

家庭で試しやすい声かけやルールづくりの提案

ペアレントトレーニングでは、「ほめ方」「指示の出し方」「約束の決め方」などをテーマに、家庭で実際に試してもらいやすい方法を一緒に考えます。

スタッフは、専門的な言い回しではなく、日常生活に落とし込みやすい言葉でお伝えすることを意識しています。

こうした伝え方は、ロールプレイや事例検討を通して、少しずつ自分のものにしていくことができます。

「できた」を一緒に振り返る面談のスキル

保護者支援では、「うまくいかなかった点」だけでなく、「前よりうまくいった点」「お子さんの変化」を一緒に見つけることも大切です。

面談の中で、お子さんの成長や家庭での成功体験を振り返りながら、「次に試してみたい一歩」を相談していきます。

こうした面談の組み立て方も、児童発達支援事業所での経験とともに自然と身についていくスキルです。

スキル5:記録・振り返り・チーム連携のスキル

療育の専門スキルというと、子どもと関わる場面だけをイメージしがちですが、記録・振り返り・チームでの連携も欠かせない要素です。

ゆめラボでは、この3つをセットで捉えながら、支援の質を高めていきます。

観察と記録で子どもの変化をつかむ

活動中の表情、ことば、行動、手順のつまずき方などを記録しておくことで、「何がきっかけで行動が変わったのか」「どの支援が効果的だったのか」が見えやすくなります。

最初は書き方に迷うこともありますが、フォーマットや記入例を見ながら学んでいくことができます。

児童発達支援事業所での記録は、「報告のための書類」ではなく、「支援を組み立てるための材料」として活用されます。

ケース会議で意見を伝える力

ゆめラボでは、定期的にケース会議を行い、気になるケースや支援の方向性について話し合います。

新しく入ったスタッフも、慣れてきたタイミングで、自分が担当した活動の様子や気づきを共有していきます。

「完璧な提案」をする必要はなく、「こう感じた」「こういう場面が印象的だった」といった率直な視点も、チームの支援を考えるうえで重要な情報になります。

多職種・多機関との連携の基本を学ぶ

児童発達支援事業所は、保育園・幼稚園、学校、相談支援専門員、医療機関などと連携する場面も多くあります。

情報共有の方法や伝え方、守るべきルールなどは、先輩スタッフや児童発達支援管理責任者と一緒に確認しながら経験を積んでいくことができます。

こうした連携の経験は、将来的にキャリアの幅を広げるうえでも大きな強みになります。

まとめ|「これから療育を学びたい」方は児童発達支援事業所ゆめラボの求人へ

ここまで、児童発達支援事業所ゆめラボで入社後に身につけていける専門スキルを5つに分けて紹介しました。

感覚統合、構造化、視覚支援、ペアレントトレーニング、記録やチーム連携――どれも、最初から完璧にできる必要はありません。

むしろ、現場で子どもたちと関わりながら、一つひとつ理解を深めていきたい方にこそ向いている仕事です。

児童発達支援事業所の求人を探している方の中には、「知識不足で迷惑をかけてしまわないか」「経験者しか採用されないのでは」と不安を抱えている方もいるかもしれません。

ゆめラボでは、そうした不安も含めて一緒に相談しながら、一歩を踏み出してもらえるような環境づくりを進めています。

少しでも「気になる」「話を聞いてみたい」と感じた方は、ぜひゆめラボの求人情報や募集教室をチェックしてみてください。

教室見学や面談の案内も行っていますので、まずはお問い合わせフォームやお電話などから、お気軽にご相談ください。

あなたの「これから療育を学びたい」という思いを、児童発達支援事業所ゆめラボで一緒に形にしていきませんか。

ゆめラボへの求人応募は下記フォームから!

各教室の情報が満載!

公式SNS

お問い合わせ

お子さまの発達についてのご相談・見学のご予約はこちら

お悩みなど、お気軽にご相談ください