発達障害のある子どもの不眠とは?原因とご家庭でできる睡眠改善の工夫

発達障害のあるお子さまの中には、「夜なかなか眠れない」「途中で何度も目が覚めてしまう」といった不眠の悩みを抱えるケースが少なくありません。

睡眠は心身の発達や学びの基盤となる大切な要素ですが、リズムが乱れると日中の活動やご家族の生活リズムにも影響が及びます。

今回は不眠と発達障害の関係、ご家庭でできる工夫、そして専門的なサポートについて整理しました。

INDEX

睡眠と発達障害の関係

発達障害と睡眠の問題は密接に関わっています。自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)などのお子さまの中には、睡眠リズムが安定しにくい傾向があることが分かっています。

眠りにつくのに時間がかかる「入眠困難」、夜中に何度も起きてしまう「中途覚醒」、朝早く目が覚める「早朝覚醒」など、症状はさまざまです。

その背景には脳内のメラトニン分泌の不安定さや、感覚の過敏さ、不安感の強さなどが影響していると考えられています。不眠は本人の集中力や感情のコントロールに影響するだけでなく、家族の休養時間を削ってしまい、日常生活全体に負担をかけてしまいます。

だからこそ、理解と工夫が不可欠です。

脳の特性と睡眠リズムの乱れ

発達障害のお子さまの中には、眠気を促すホルモンであるメラトニンの分泌タイミングがずれてしまうケースがあります。そのため夜になってもなかなか眠気が訪れず、ベッドに入っても寝付けないことがあります。

結果として就寝時間が遅くなり、翌朝の起床が難しくなる悪循環に陥ることもあります。

感覚過敏や不安による影響

「布団の肌触りが気になる」「小さな音が耳について眠れない」など、感覚過敏の特徴が不眠につながることもあります。

また、日中の出来事を思い出して不安が膨らんでしまうと、気持ちが高ぶり眠りにつけません。安心できる環境づくりや気持ちの切り替えを手伝う工夫が大切になります。

ご家庭でできる環境づくり

睡眠の改善には、まず「眠りやすい環境」を整えることが第一歩です。

お子さまにとって安心できる寝室づくりは、不眠解消の大きな助けになります。

光と音のコントロール

夜間に強い光を浴びると体内時計が乱れ、眠気が遅れることが分かっています。

寝室はやわらかい照明に切り替え、テレビやタブレットの使用は就寝1時間前には終えるのが理想です。

外からの光を遮るカーテンや、物音を和らげるホワイトノイズの活用も効果的です。

安心できる寝具やルーティン

お気に入りのぬいぐるみや、肌触りのよい布団があると、子どもは安心感を得られます。

また、「歯磨き → 絵本を読む → おやすみのあいさつ」というように、毎晩決まった流れをつくることで脳が「そろそろ眠る時間だ」と理解しやすくなります。

これを「就寝前ルーティン」と呼び、睡眠習慣を安定させる有効な方法です。

日中の過ごし方と眠りの質

夜の眠りは日中の活動と深く結びついています。

適切な運動や食事のタイミング、昼寝の習慣は夜の睡眠リズムに大きく影響します。

適度な運動と活動

日中に体を十分に動かすことは、夜の自然な眠気を促す重要な要素です。

散歩や公園遊びなど、無理なく続けられる活動を取り入れましょう。

逆に寝る直前の激しい運動は交感神経を刺激し、かえって眠りを妨げることがあるため注意が必要です。

食事とカフェインに注意

夕食は寝る2〜3時間前までに済ませるのが理想です。

夜遅くに重たい食事をすると消化活動が続き、眠りが浅くなります。

また、チョコレートやお茶などカフェインを含む飲食物は、午後の早い時間までにとどめておくとよいでしょう。

昼寝や起床時間の調整

昼寝は体力回復に役立ちますが、夕方以降の昼寝は夜の睡眠を妨げることがあります。

特に就学前のお子さまは、昼寝の時間と長さに注意しましょう。

さらに「毎朝同じ時間に起きる」ことは、夜の入眠を安定させる大切な習慣です。

専門的なサポートを活用する

ご家庭での工夫だけでは改善が難しい場合、専門的な支援を取り入れることが解決につながります。

不眠はご家族の努力不足ではなく、特性に起因するものだからです。

医療機関での相談

小児科や専門外来では、睡眠に関する相談や検査が可能です。

必要に応じて薬の使用が検討されることもありますが、その場合も安全性を第一に、医師とよく相談しながら進めることが重要です。

発達支援事業所での支援

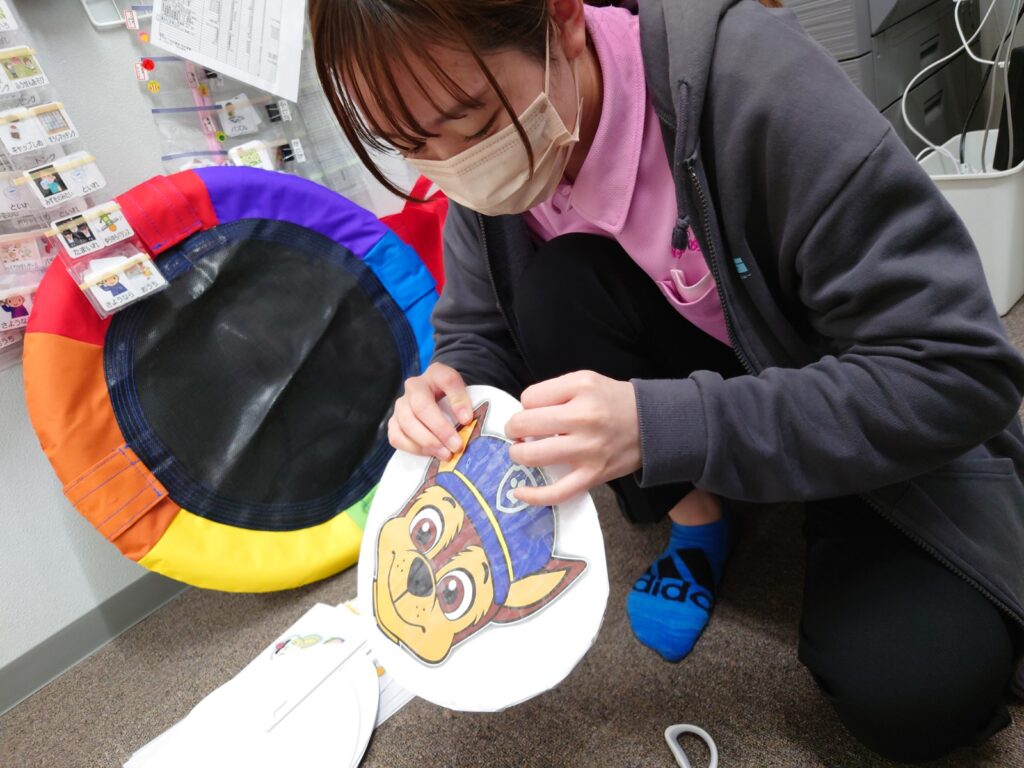

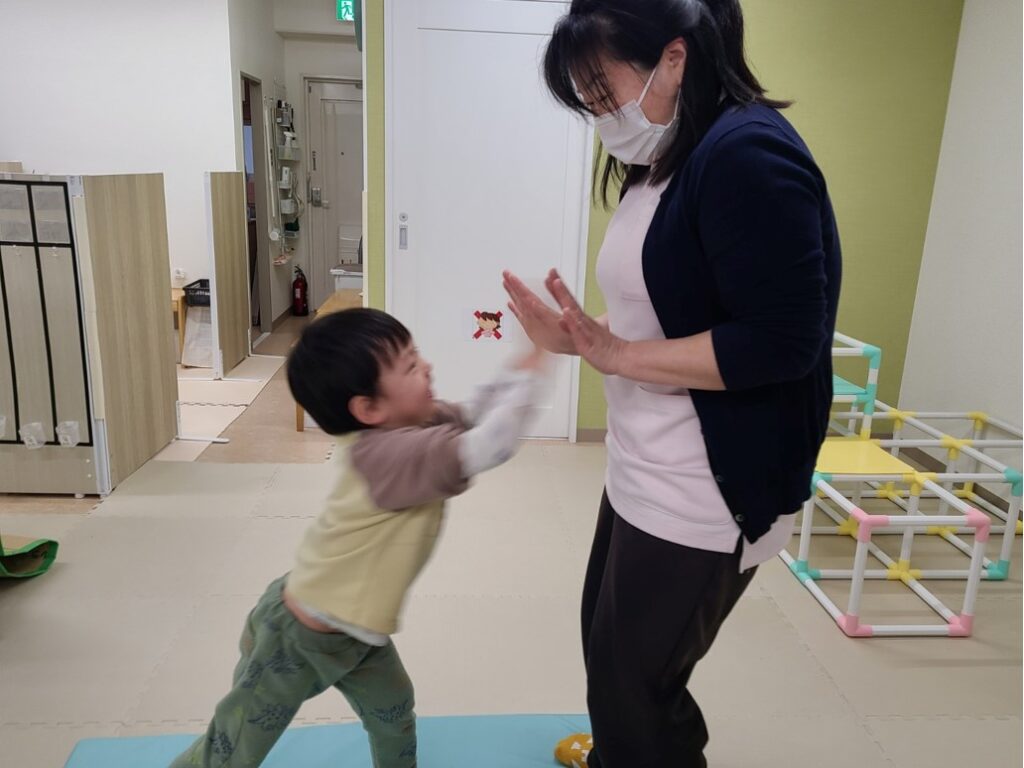

ゆめラボのような児童発達支援事業所では、生活リズムを整えるための療育プログラムを取り入れています。

お子さまが落ち着いて眠れるよう、日中の活動やご家庭での取り組みを一緒に考えながらサポートしていきます。

家庭と事業所が連携することで、無理のない改善が可能になります。

まとめ

発達障害のあるお子さまの不眠は、脳の特性、感覚の違い、環境や生活習慣など多くの要因が関わっています。

ご家庭でできる工夫として「環境を整える」「生活リズムを意識する」ことが大切です。

また、改善が難しいと感じたら専門機関に相談することも重要です。

ゆめラボでは、お子さま一人ひとりの特性に寄り添い、安心して眠れる習慣づくりを一緒に考えてまいります。

📞 電話:0120-303-519(平日10:00〜18:00)

📩 お問い合わせフォーム:https://yumelabo.jp/contact/

💬 LINE相談:https://page.line.me/648kqdcw

各教室の情報が満載!

公式SNS

お問い合わせ

お子さまの発達についてのご相談・見学のご予約はこちら

お悩みなど、お気軽にご相談ください