「米子市の児童発達支援事業所ゆめラボ道笑町教室」集団が苦手な子どものつながりを育てる場所

「集団行動になると固まってしまう」「お友だちとの関わりが苦手」

そんな子どもの様子に、不安を感じたことはありませんか?

児童発達支援事業所は、こうした“人との関わり”に困りごとを抱える未就学児に対して、発達の段階に合わせた療育を行う専門の支援機関です。

ゆめラボ道笑町教室(米子市)は、発達の特性により集団が苦手な子どもたちに対して、“無理に輪に入れる”のではなく、“自分のペースで関われる安心のステップ”を提供しています。

このページでは、児童発達支援事業所としての視点から、ゆめラボ道笑町教室の支援方針や、集団が苦手な子どもへの具体的なアプローチをご紹介します。

ゆめラボ道笑町教室|基本情報

🏠

鳥取県指定番号:3150200636

🚏

📞

🕒

📅

INDEX

児童発達支援事業所とは?

児童発達支援事業所は、未就学の子どもたちを対象に、日常生活や集団活動などの発達を支援する通所型の福祉サービスです。

市区町村からの「通所受給者証」が交付されることで、月額の自己負担を抑えて利用することができます。

支援の内容は多岐にわたりますが、言語や運動、対人関係、感情表現など、子どもの発達のつまずきに応じた個別支援が中心です。

特に、「他の子と比べて少し心配」「集団生活に馴染めない」といった“グレーゾーン”と呼ばれる発達の課題に対して、専門職が一人ひとりに寄り添った療育を行います。

療育といっても、堅苦しいものではありません。

遊びや日常の活動を通して、自然な関わりの中で発達を促していくのが特徴です。

子ども自身が「楽しい」と感じられる関わり方が何より大切にされています。

ゆめラボ道笑町教室よくあるご質問

児童発達支援事業所ってどんな施設ですか?

療育とはなんですか?

児童発達支援事業所と放課後等デイサービスの違いを教えて

放課後等デイサービスは、小学生から高校生までの就学児が対象で、放課後や休日に療育や生活支援を行う施設です。

ゆめラボ道笑町教室の利用可能年齢を教えて

ゆめラボ道笑町教室が大切にしている支援の土台

ゆめラボ道笑町教室では、子どもが安心して過ごし、自分のペースで成長していける環境づくりを何より大切にしています。

それは、「支援の質は、スタッフの関わり方と環境によって決まる」と私たちが考えているからです。

どれだけプログラムが整っていても、どれだけ設備が整っていても、子どもが“心から安心できる”場所でなければ、力は十分に発揮されません。

ゆめラボでは、支援者自身の学びとチームワーク、そして日々の環境づくりにこだわりながら、子ども一人ひとりにとっての「心地よい居場所」をつくっています。

ここでは、私たちの支援の土台となっている2つのポイントをご紹介します。

スタッフ研修へのこだわり、関わる力を育てるのは支援者のまなざしから

道笑町教室では、スタッフ一人ひとりが「子どもにどう向き合うか」を常に考えながら支援に取り組めるよう、定期的な研修やケース検討会を行っています。

たとえば、発達障害に関する最新の知識や、感覚特性・ことばの発達に関する理解、保護者とのかかわり方など、現場で起こる“リアルな悩み”に即した内容を重視しています。外部の専門家を招いた研修や、他教室との合同ミーティングも実施し、日々の支援に活かしています。

また、経験年数に関わらず、スタッフ同士が“学び合う文化”が根づいているのも特徴です。

支援がうまくいかなかった場面も振り返り、子どもにとってベストな関わりを探すプロセスそのものをチームで共有することで、より質の高い支援へとつなげています。

安心できる教室環境、子どもが「また行きたい」と思える空間づくり

教室の雰囲気や空間のつくり方も、子どもたちの心に大きく影響を与える要素のひとつです。

道笑町教室では、「落ち着ける配色」「騒がしすぎない照明」「感覚に配慮したスペース設計」など、感覚に敏感な子どもでも安心して過ごせる空間づくりを行っています。

また、過ごす時間帯や活動内容に応じて空間を“変化”させられるよう、静かな遊びのためのスペースと、体を動かすスペースをゆるやかに分ける工夫も行っています。

活動の合間には、気持ちを切り替えられる「ひと休みスペース」も設置。

遊びの時間がちょっと苦手な子や、にぎやかな場面が負担になりやすい子にとっても、“自分のペースでいられる”ことが安心感につながります。

「また明日も来たい」と子ども自身が思える教室であること。

それが、ゆめラボ道笑町教室が目指す支援環境です。

集団が苦手な子にとっての「つながる」支援とは?

「お友だちと遊べない」「集団の中に入れない」、そんな子どもたちにとって、“誰かと関わる”ということは、決して当たり前のことではありません。

実際、発達の特性によっては、人と距離を縮めること自体が大きなストレスや不安を伴う場合もあります。

ゆめラボ道笑町教室では、「みんなと仲良く遊ぶこと」をいきなり求めるのではなく、子ども一人ひとりの安心感を最優先にしながら、関わりの“入り口”をそっと広げていく支援を行っています。

「そばにいる」「目を合わせる」「声を聞く」といった、ほんの小さなやりとりも、子どもにとっては大きな一歩。

ここでは、集団が苦手な子どもたちに向けて、ゆめラボでどのように“つながり”の支援を行っているのか、3つのステップに分けてご紹介します。

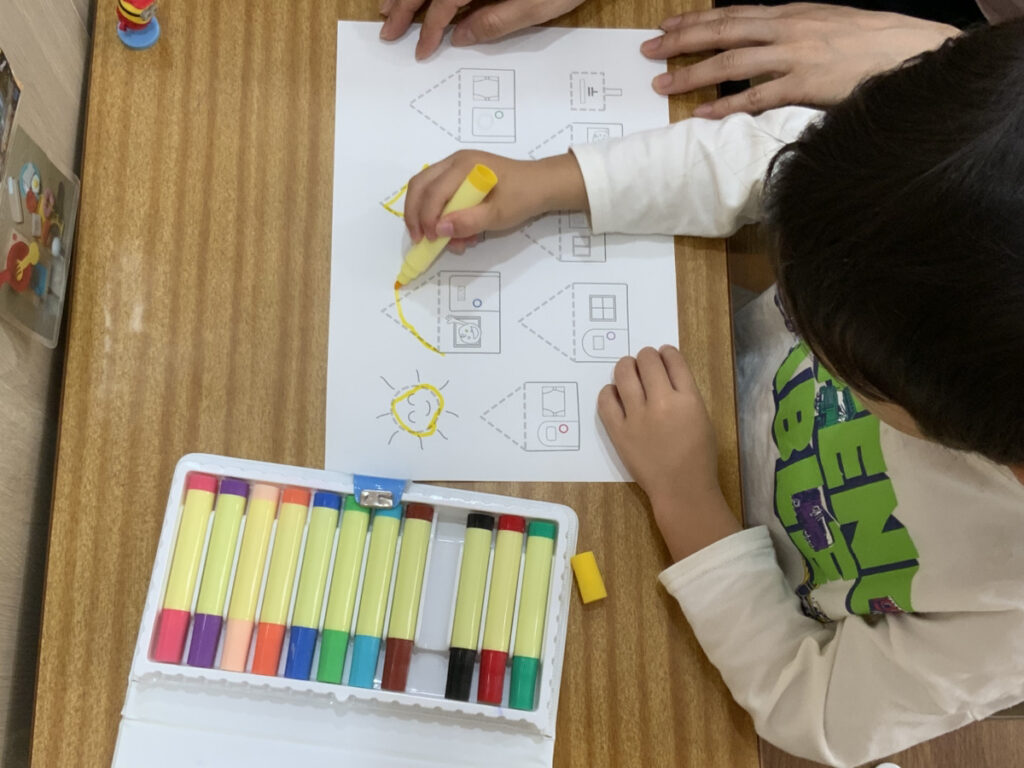

①並行遊びから始める

ゆめラボ道笑町教室では、「一緒に遊びましょう」といきなり声をかけることはしません。

人との関わりに不安を感じている子どもにとっては、「一緒に」という言葉自体がプレッシャーになることがあるからです。

まずは、他の子どもと同じ空間に“いるだけ”の時間から始めます。

たとえば、隣のマットで遊ぶ、同じおもちゃ棚の前で遊ぶなど、自然な並行遊びの中で「誰かと過ごす」ことに慣れていきます。

この段階では、“話す”ことも“見る”ことも求めません。

大切なのは、人といる時間=怖くないものだと感じてもらうこと。安心して過ごせる体験が、次のステップへの土台になります。

②大人を介した関わり

「声をかけたいけど、どう話せばいいかわからない」「相手の反応が不安で動けない」、そんな子どもたちにとって、大人が間に入る存在になることは、とても大きな支えです。

ゆめラボでは、スタッフが「○○くんがブロック貸してくれるって」「ありがとうって言ってくれてたよ」などのように、やりとりの仲介役を担います。

自分から直接声をかけるのが難しくても、大人を介することで、安心できる関わりの練習ができます。

スタッフがクッション役となることで、子どもは少しずつ直接の関わりにも挑戦できるようになります。

③役割やミッションのある遊び

無理に声をかけさせたり、手をつながせたりするのではなく、「このあそび、二人でやったら面白いね」と思えるような自然な関わりのきっかけをつくることが、支援ではとても大切です。

ゆめラボでは、子どもたちの発達段階や興味に応じて、役割のある遊びや協力が必要なミッション遊びを取り入れています。

関わりが苦手な子ほど、「一緒にやろう」と言われると引いてしまいがちです。

でも、「この遊びなら一緒にできる」「この子となら大丈夫かも」と思える経験は、人との距離を縮める第一歩になります。

ゆめラボ道笑町教室が提供する主な支援プログラム

ゆめラボ道笑町教室では、お子さま一人ひとりの特性や成長段階に合わせた療育を行っています。

個別支援を中心に、コミュニケーション力や運動能力、社会性などを育むプログラムを組み合わせ、安心して楽しく学べる環境を整えています。

構造化支援(TEACCHプログラム)

見通しを持って行動できるよう、活動内容や順序をわかりやすく示す構造化支援を行います。

1対1の環境で、スケジュールや作業手順を視覚的に提示し、自分で課題に取り組む力や生活の中での自立性を育みます。

言語発達サポート

絵カードや教材を活用しながら、語彙を増やし、発音や会話のやり取りを練習します。

お子さまのペースに合わせ、自然にコミュニケーションが取りやすくなるよう支援します。

運動を通じた発達支援

体を使った遊びや模倣運動、バランス運動を取り入れ、姿勢の安定や体幹の強化を目指します。

成功体験を積み重ねながら、運動が苦手なお子さまも楽しく取り組めるよう工夫しています。

ソーシャルスキルトレーニング(SST)

あいさつや順番待ち、感情の伝え方など、集団で過ごすために必要な対人スキルを練習します。

ロールプレイやゲームを取り入れ、楽しく社会性を身につけられるようサポートします。

少人数で行う集団療育

必要に応じて、少人数のグループ活動を取り入れています。

仲間と協力して課題に取り組むことで、ルール理解やコミュニケーション能力を育み、協調性を自然に学べる環境を提供します。

米子市に根ざした児童発達支援事業所としての取り組み

米子市では、年々発達に不安を感じる未就学児に対する支援のニーズが高まっています。

「保育園の集団生活に馴染めない」「ことばが少ない気がする」「お友だちとの関わり方がわからない」といった声は、決して少なくありません。

ゆめラボ道笑町教室は、こうした地域の課題に応える形で2024年9月に米子市内に開所しました。

保育園や幼稚園、医療機関との連携も進めながら、地域とつながる支援拠点として、一人ひとりの子どもに合った“育ちのかたち”を一緒に考えています。

まとめ

集団行動やお友だちとの関わりに困りごとを感じるお子さまにとって、児童発達支援事業所は「安心して試せる場所」です。

ゆめラボ道笑町教室では、子ども一人ひとりのペースに寄り添いながら、「自分らしく関われる方法」を見つけていく支援を行っています。

「みんなと同じ」が苦手でも大丈夫。関わり方は人それぞれです。

まずは、「できる」ではなく、「やってみたい」を育てることから、一緒に始めてみませんか?

📞 電話:0859-57-7472(月曜~土曜日9:00-18:00)

各教室の情報が満載!

公式SNS

お問い合わせ

お子さまの発達についてのご相談・見学のご予約はこちら

お悩みなど、お気軽にご相談ください